![*PRSギターを徹底解剖!その魅力に迫ります! 店長の平林です。皆さま、いつも島村楽器 静岡パルコ店をご利用頂き、誠に有難うございます。 徹底した品質管理と新たなアイデア、芸術的なフィニッシュで現代のギターシーンを牽引するPaul Reed Smithギターを徹底解剖し、その魅力に迫る不定期連載をス […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/shizuoka/wp-content/uploads/sites/113/2021/06/20240310-07853863-b60e-4496-aed8-313754b4f55c.jpg)

【Paul Reed Smith】PRSギター徹底解剖シリーズ!Vol.1 ~弦の巻き付け方とブラス材~

PRSギターを徹底解剖!その魅力に迫ります!

店長の平林です。皆さま、いつも島村楽器 静岡パルコ店をご利用頂き、誠に有難うございます。

徹底した品質管理と新たなアイデア、芸術的なフィニッシュで現代のギターシーンを牽引するPaul Reed Smithギターを徹底解剖し、その魅力に迫る不定期連載をスタート致します。Signature DealerとしてPRS製品を多数取り扱ってきたことと、自身でも長年PRSギターを使用してきた経験を通じ、皆さまと情報を共有していきたいと思います。

The Rules Of Tone

2006年にPaul Reed Smithは“The Rules of Tone”と呼ばれる資料を書き出しました。 “The Rules Of Tone”とは、Paul Reed Smithがこれまでの経験から基づいたギター作りにおいての言わば秘伝書のようなものでポールのギター製作に対する哲学の塊です。ここには木材、木材の乾燥について、フレット、ナット、ピックアップ等ギターを構成するありとあらゆる部分への拘りやポール自身の考えが書かれております。これらはポールリードスミスギターを知っていただく上で非常に重要な事であると同時に、ギター作りの全容を明かすこととなります。

Rules of Toneに基づいてこれから少しずつポールリードスミスギターズを紐解いていきたいと思います。

Vol.1 ~弦の巻き付け方とブラス材~

第1回目は、ストリングポストへの弦の巻き付け方と、ブラス材への拘りに関してです。第1回目からややマニアックでしょうか・・・。

PRSのペグ遍歴

上記の画像はPRSの主なペグ遍歴です。画像左からシャーラー社ウィングペグ→PhaseⅡ→PhaseⅢ(オープンバック)と進化してきたPRSのペグですが、ペグのタイプによって弦の張り方も変わったことと、張ることが可能な弦のゲージの幅も広がっていきました。

↓もう少し分かり易い画像です。

初期のウィングペグではヘヴィゲージを張ることが出来ませんでしたが、ミュージックシーンの変化によってPahseⅡペグへと変わり、多彩なセットアップも可能になりました。(PhaseⅡの画像は仕様変更後のオフィシャルフォトの為、ペグポストはメッキ無しです。)

PHASE=段階 という意味でPHASE3は3つ目に開発したタイプです。単一メーカーでチューナーだけでも相当な変化を遂げています。

TWEAKED PHASE III とは?

McCarty594を始めとして、2020年からはCustom24にも標準搭載された、TWEAKEDタイプのPHASE IIIチューナーですが、上記の画像では従来のPHASE IIIタイプトの違いがご覧頂けます。

もう少し細かく見ていきましょう。

TWEAKED PHASE III LOCKING TUNERS

サウンドはクルーソンだが、機能はロッキング機構を持ったロトマチックタイプとなります。最新のものが持つ正確さとオールド特有の

サウンドが共存する究極のペグです。チューナーボタンとチューナー本体の間(シャフト部)は滑りを無くすためにイモネジで固定し

ております。このイモネジは絶対に緩めないようにしてください。TWEAKED=微調整という意味です。

PHASE III LOCKING TUNERS

モダンなロッキングテクノロジーとビンテージでエレガンスなオープンバックのデザインを持つハンサム!なチューナーは、最新鋭のロッキ

ングシステムのチューナーです。メッキを施していない真鍮のシャフトは弦とダイレクトに接地することで、減振動の余計な妨げ(メッ

キ)が無く豊かな鳴りを提供してくれます。

S2 LOCKING TUNERS

基本構造はPhase2をはじめとするロッキングタイプとほぼ同じですが、ボディと本体をネジで取り付けるのではなく、ヘッドストック側に取り付けガイドの穴が空いており、そこにチューナーから出てる凸部をはめ込み、ブッシュ部で締め付ける構造となっております。

この事で工程と時間の短縮を図る事が可能となりました。

ペグポストへの弦の巻きつけ方の変化

一部のモデルを除き、USA製のPRSギターはロックタイプのペグを採用している為、ウィングペグからPhaseⅢに移行してからも、ストリングポストには弦をあまり巻き付けず1周未満に抑えることで絶妙なテンション感とチューニングの安定性を保ってきました。

↑こちらが以前の弦の巻き方です。

ストリングポストには1周未満しか巻き付けていないことが確認できます。ストリングポストにもまだメッキが施されています。

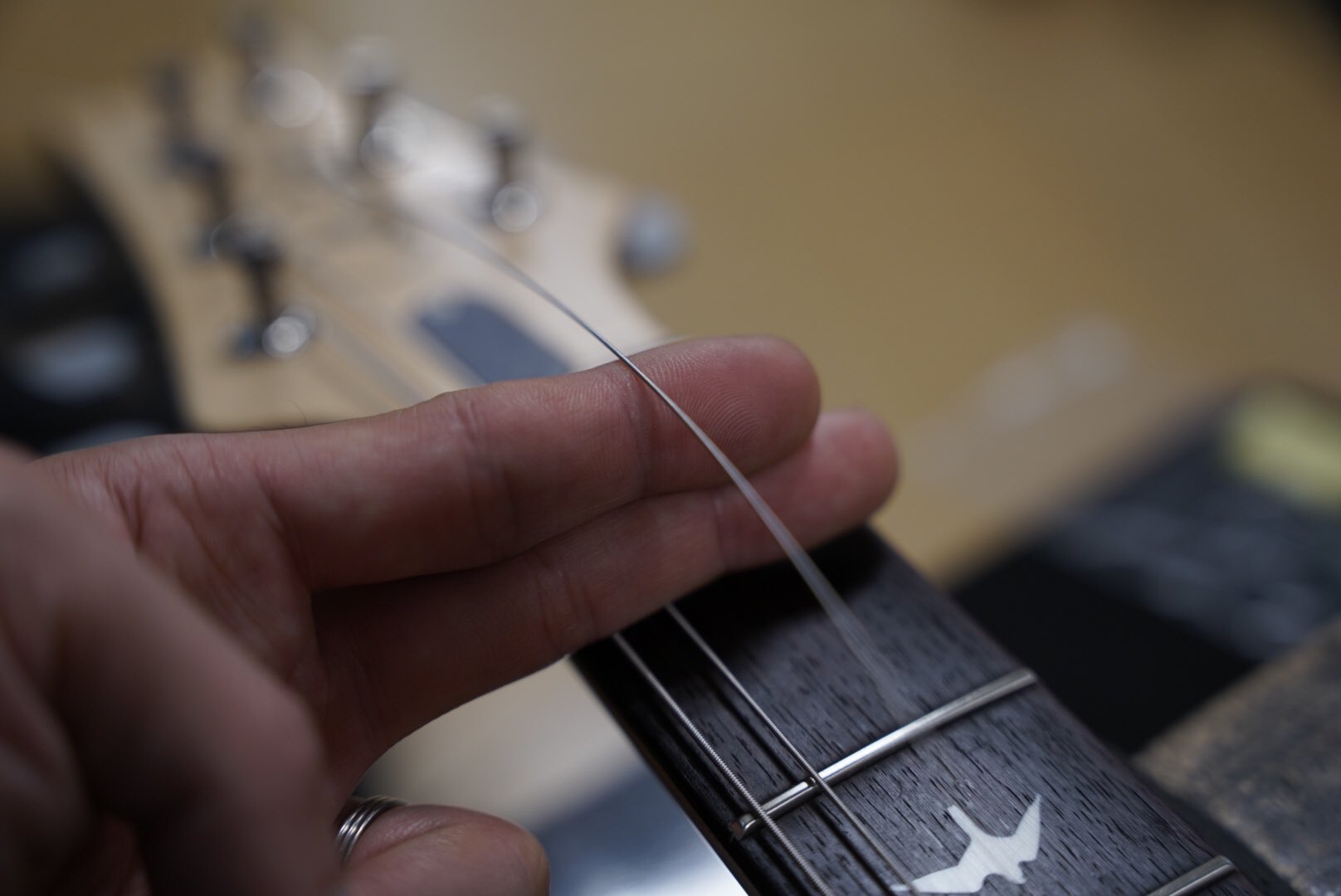

しかし、ここ数年で変化があり、近年はPhaseⅢペグのストリングポストに弦を1周+α巻き付けています。

↑近年のPahseⅢチューナーへの弦の巻き付け方をご覧くださいませ。変化していることがお分かり頂けると思います。

↑PRSのオフィシャルチャンネルで、弦の張り方をご覧頂けますが、以下を参考にどうぞ。

ナット上部で、弦の下に指2本が入る状態でペグをロックします。

そこから弦を巻き始めると、ファクトリー出荷時と同様の巻き数になります。

補足ですが、上記画像で使用しているSilver Skyは63~64年のストラトキャスターからインスパイアされているギターですので、ストリングポストはメッキ仕様です。

ここで疑問が生まれます。何故ペグポストへの巻きつけ方を変えたのでしょうか・・・。

答えは、弦の振動を余すことなく、ストリングポストのブラス材を通じて、ギター本体に伝達する為です。

↑こちらがブラス材です。

GIBSON社のABR-1ブリッジのサドルにも使用されている金属で、アルミや樹脂、牛骨等に比べて比重が大きく、サウンドの重心もやや低くなります。PRSギターとの相性を考えた上でポールが好んで使用する金属です。

サウンドを良くする為にストリングポストへのメッキ加工を廃止→弦の巻き方も変えるという、ポールならではの細かな変化ですが、サウンドを体感すると納得のセットアップ変更です。

↑こちらはジョンメイヤーのPrivate Stock McCarty594のヘッド画像です。ペグはロックせず、テンションを稼ぐ為、ポストに何周か巻き付けています。

USAファクトリー訪問時にJMの実機で確認した際の貴重な1枚です。

ブラス材への拘り

ブラス材とPRSのサウンドに関する拘りは随所に見られ、PRS USA 2020年コアモデルの大半は、弦が接する箇所のメッキは剥がしてあり、ブラスが剝き出しになっています。

↑GENⅢブリッジのサドル部です。

↑McCarty594のサドル部です。こちらはボディーと接するスタッドもブラス材が使用されています。

シルバースカイのサドル部は、モデルのコンセプト的にブラス剥き出しではありません。

ここで、ナットはどうなのという疑問が浮かんできますね。見た目は黒いので金属ではないのでは・・・。

ご安心ください。ナットにはブラスではございませんが、ブロンズの粉末が混ぜてあります!!!そこまでやるかPRS!という拘りです。

Private Stock BASSではブラスナットのモデルもございます。

一部、McCarty594、Silver skyといったトラッド志向の強いモデルはボーンナットが採用されています。

私が店頭品やお客様のギターお預かりして弦交換を行う際も、1周+α巻き付ける現在の方式か、従来の方式かは、年代や仕様によって確認しながら対応していますので、ご相談下さいませ。

上記の、弦の巻き方変更に関しては、PRSのリペアマンに直接聞いて確かめています。

それでは、不定期更新のVOL2へ続きます。

↓島村楽器静岡パルコ店のPRS総合ページでございます。

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。