![*大高店 ミクの日 連動企画 MusicVideo ===menu=== **目次 |[#有名ボカロP直伝!~ボカロPのなり方~:title=■有名ボカロP直伝!~ボカロPのなり方~]]]| |[#曲ってどうやって作るの?:title=■曲ってどうやって作るの?]]]| |[#曲のテーマ・構想を決め […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/oodaka/wp-content/uploads/sites/119/2021/03/20210309-f20dd471e907270e2593bb0ae8dd2169.jpg)

【曲の作り方解説】スタッフがボカロ曲を作ってみた【ミクの日】

大高店 ミクの日 連動企画 MusicVideo

目次

有名ボカロP直伝!~ボカロPのなり方~

|

有名ボカロP直伝!~ボカロPのなり方~ |

|---|

オリジナル楽曲を作る前に、ボカロPになるにはどのようなことをすべきか知りたい方は、こちらの記事を読んでみてください!

曲ってどうやって作るの?

まず大前提として、曲の作り方に正解はありません!

プロのミュージシャンでも一人ひとり作り方が違い、だからこそ様々な音楽が生まれるのです!

今回はそんな作曲の一例として"大高店スタッフ廣木流"曲作りの手順をご紹介致します!

曲のテーマ・構想を決めよう!

まず、どのような曲にしたいかの「テーマ」を決めます。

今回は歌詞の内容は楽器店らしいもので、後ろの演奏は完成度の高いもの。という基準でスタートしました。

そして、「島村楽器イオンモール大高店がどこにあるか」「音楽教室やスタジオがあることを知ってもらいたい」といった内容を盛り込もうと構想を練りました。

歌詞を作ろう!

どんなワードを盛り込むかを考えていきます。

「島村楽器」「愛知県」「南大高」「イオンモール」「音楽教室」「レンタルスタジオ」

これらのワードが挙がりました。

また、駅からイオンモールが歩道橋で隣接していることが来店しやすく、分かりやすい着眼点だと考え、「駅からすぐ繋がる歩道橋」という歌詞が生まれました。

ワンランク上の歌詞を目指す技として、「韻を踏む」というものがあります。韻を踏むとメロディーと発音がリンクしやすく、頭に残りやすくなります。

同じメロディーで2回以上登場する部分があれば、韻を踏むチャンスです!今回でいうと「歩道橋」の部分です。

韻を踏む歌詞を考えるときは、韻を踏ませたいワードを少しぼやかして声に出してみるというのがオススメです!

HO DO O KYO ←Oで終わる音ばかりですね!この母音をとって O O O O とイメージして、いろいろな子音を乗せてみます。

そして、今回辿り着いた言葉が「ボぉー カ ロぉイ ドぉ」(VO CA LOI D)というわけです!

このあたりの発想は難しそうに感じるかもしれないですが、普段から韻に着目して言葉を考えていると意外に簡単に出てきますよ!!

スマホのメモ帳などにいいなと思ったワードをストックしておくといいかもです…!

メロディーの生み出し方

歌詞やワードがある場合は、声や鼻歌で出してみて、その言葉から引っ張られるリズムや音程で試しにメロディーを作ってみましょう。

「絶対音感なんてないからそんなことできない。。」と思う方もいると思いますが、実はいきなり綺麗にメロディーが完全にハマるなんてことは稀で、むしろ探り探り言葉と帳尻を合わせて作ることがほとんどです。

これはやはり数を作れば作るほど慣れていきますので、恐れずにどんどんアウトプットしていきましょう!

※ボイスメモなどに溜めていくとオススメです!

今回は「愛知県 南の大高」の部分のメロが思い浮かんでいたので、その流れで歌詞に沿ってメロディーも続けていきました。

メロディーは同じ音を繰り返しているものは比較的作りやすいと思います!

歌詞で、南大高ではなく、「南の大高」となっているのは、思い浮かんでいたメロディーに当てはめた際、1音足りなかったので「南の大高」と帳尻を合わせました。言葉のリズム感も「南の大高」の方がしっくりきたので採用しました。

コード進行(伴奏)の作り方

初めて曲を作っていくときは、まずは自分の好きな曲からコードを借りてきましょう!

そうすると「この流れ似ているな」であったり、「このコード進行好きだな」ということが自分の中で出来上がっていきます!まずは自分の中のコード進行のストックを作り出していきましょう!

もし、メロが出来ているときは、そのメロに合うコードをひたすら探してみましょう!

始めは時間がかかると思います。ですが、慣れてくるとコードからメロを生み出せたり、メロを作っている段階でなんとなくこのコードハマりそうということが見えてきます!

これも作れば作った分出来るようになります!恐れずアウトプットしましょう!

メロディ+コードのデモ作成

メロディーをシンセリードで、コード進行をピアノでdemo音源を作りました。ここからいろいろな楽器を足して、音圧やテンポ感を出していきます。

メロディーは比較的はっきりとした音色の楽器で、伴奏(コード進行)はピアノやギターなど、コード感が分かりやすい楽器で作るのがオススメです!

demo音源

そして、作り上げたdemo音源がこちら!聴きやすいメロディーラインやノリの良いテンポ感を意識しました!

リードギター・ベース依頼(それらを足したdemo音源)

前述のdemo音源から、リードギターをスタッフ原田に、エレキベースをスタッフ伊藤に依頼をしました!

それらをdemo音源と足したものがこちら!

単純に足しただけなので、各楽器の音量バランスが良くなかったり、メロディーラインがぶつかって聴こえてしまっている箇所がありますね。

ここからそれらを調整していくこととして、ミックスやマスタリングということをしていきます!

ミックスとは

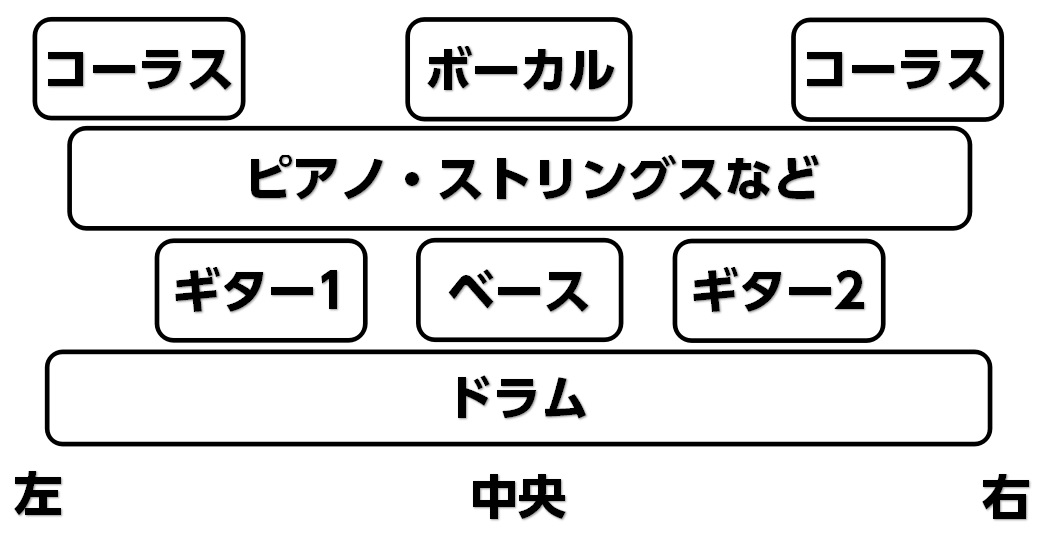

ミックスでは主にどんなことをしているかというと、①音量の調節・②音の聴こえる場所の調整・③各音域(周波数帯)の整理・④音質の調整をしています!

①音量の調節はその言葉通り、各楽器の音量を調整することです。

②音の聴こえる場所の調整は、例えばリードギターの音は右から、バッキング(コード)のギターは左からのように、各楽器が聴こえてきてほしい場所に調整することを指します。

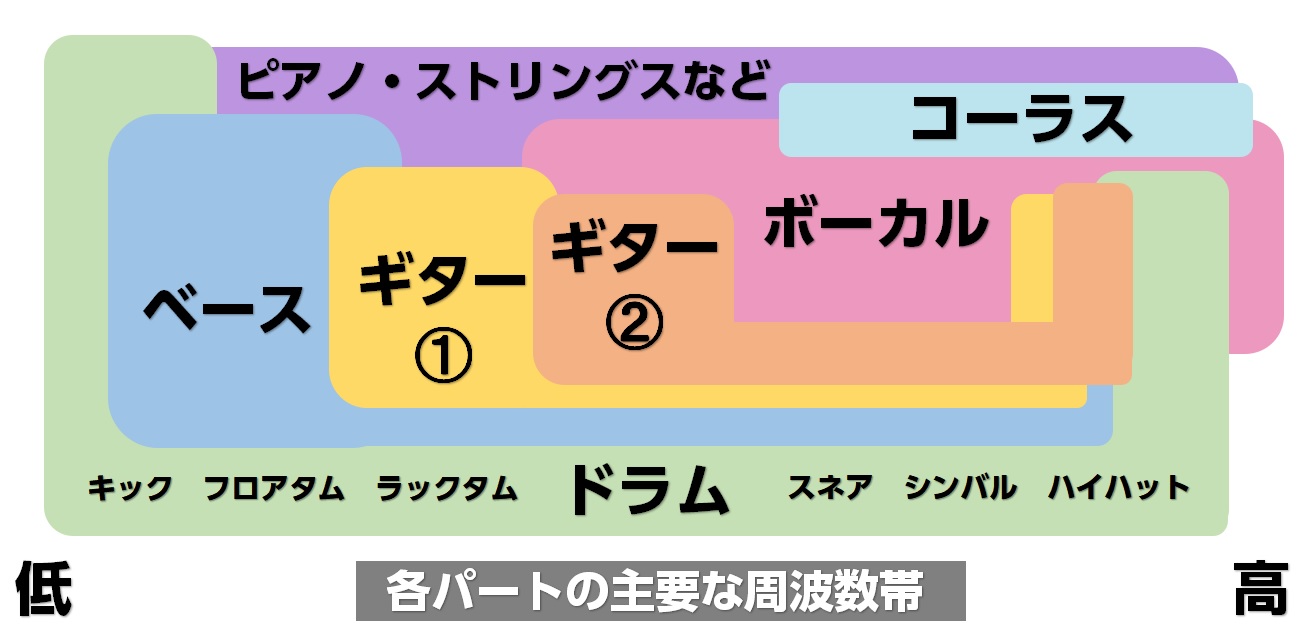

③各音域(周波数)の整理は、楽器には、高い音を弾いている楽器・真ん中あたりの音域を弾いている楽器・低い音を弾いている楽器、またそれらの組み合わさった楽器があります。これらがどこかに偏ったりしていると聞きづらい曲になってしまいます。

なので、イコライザーなどを使用して、それらの調整をします。また、狙った音を輪郭のはっきりした音色にしたり、逆にわざと音をこもらせて温かみを持たせ他の楽器と調和させたりなど、各パートのバランスもこの作業で整えます。

④音質の調整は、リバーブなどで音を響かせて空間的な広がりを演出したり、コンプレッサーなどで各パートの音圧を整えたりして曲全体の印象を仕上げていく作業です。

~スタッフ伊藤アドバイス~

ミックスを初めてやる方は「これ、どこまで行ったらゴールなの?」という壁にぶつかることがあります。もちろん最初から目指す音を決められるのが理想ですが、①目標とする曲を決めて②目標の曲に自分の曲を近づけていくというやり方もオススメです。

※目標の曲の事をDTMの用語でリファレンストラックと言います。

リファレンストラックを決めていくことで、作業の迷走を防げたり、最終的なクオリティの向上が期待できます。

ミックス&マスタリング(スタッフ井上)

こんにちは!廣木からバトンを受け取りましたスタッフの井上です。

楽器屋店員でありながら普段は作曲家として仕事をしているのですが、今回はミックスだけ携わるということでなるべくシンプルに新鮮な気持ちで取り組んでみました!

作業の話をする前にミックスをする上で最低限必要な機材をサクッとご紹介しておきます!

■パソコン

これが無いと何も始まりません。

■編集ソフト(DAWと呼ばれるCubaseなど)

音声の録音や、トラックの編集を行えるソフトです。このソフト内に後で登場するEQやコンプ等が入っています。

■ヘッドホンやスピーカー

良い物ほど細部までバランスよく音が聞こえミックスを突き詰められるので、結果的に曲の完成度が上がります。

■オーディオインターフェイス

ヘッドホンやスピーカーに高音質で音を出力できる機材で、ミックスする上での必須アイテムです。ギターや歌のなどのレコーディングもこれを経由してPCに繋ぎます。

それでは実際の作業に移りましょう!

①音量の調節

まずは用意された音源のパート構成を確認し、ミックスを行いやすいようにざっくりと各パートの音量の調整をします。

この時、後の音作りや音圧の最終調整をスムーズに行うためあらかじめ小さめのボリュームでバランスを調整していきます。今回は一旦すべての音量をゼロにし、キック(バスドラム)を基準に音量バランスを整えていきました。

②音の聴こえる場所の調整

パンニング(PAN振り)と呼ばれる、音を左右どの位置に配置するかを決めていきます。この配置によって、音に広がりが出たり、それぞれの音がより明確に聴こえてくるようになり迫力が増します。この曲の場合はボーカルやキック、ベースを真ん中に置き、リードギターが右寄り、バッキングは左寄り、ピアノやドラムは鍵盤や太鼓ごとにまんべんなく左右に散らばるように配置しました。

※一般的なパンニングの一例(イメージ図)

③各音域(周波数)の整理

イコライジング(EQの調整)と呼ばれる、各パートの周波数帯を調整する作業をこの時点でざっくりと行います。ミックスの基本として、パートごとに被っている音域を譲り合うことによりそれぞれの音がしっかりと聴こえるようになります。例えばギターが2本ある場合は、1本は中高域を強く、もう1本は中低域を強くなるように調整すると両方ともがしっかりと聴こえるようになります。また、今回のデモ音源は全体的にやわらかめの音だったので、各パートがシャキッとくっきり聴こえるように各パートの高音域の成分を持ち上げました。

※一般的なイコライジングの一例(イメージ図)

④音質の調整

各パートにリバーブ(残響)やディレイ(反復)を足して音に立体感を出したり、コンプレッサーをかけて音圧を整えたりしていきます。また、上記②で行ったイコライジングをこの段階でさらに突き詰めます。今回はミックス前との差を分かりやすくするため、全体の音圧よりもアタックを強くバキッとさせるイメージで、出せる高域は強く、削れる中低域は削るという少し極端なミックスにしてみました。

マスタリング

主に最終の音量、音圧感、全体のイコライジングを整えて、楽曲をリリースできる状態に仕上げる作業の事です。今回はizotope社から出ているOzoneというマスタリングソフトを使って左右の音像をさらに広げる作業も同時にこの段階で行いました。

動画の準備&YouTubeアップ(スタッフ井上)

動画の作成

楽曲が完成したら一人でも多くの人に聴いてもらいたいですよね。音源だけを公開するのもアリですが、昨今はYouTubeに動画として投稿することで、その曲を聴いてくれそうな視聴者へYouTubeが自動的にオススメ表示してくれるという非常にありがたい時代になりました。そんな中、せっかく表示されても音だけの真っ黒な動画ではなかなか再生してもらえませんよね。なので背景にイラストや写真、映像を使ったり、歌詞を表示することで少しでも動画を見てもらえるように工夫する必要があります。ということで、初音ミクっぽい色の背景と歌詞の動画を簡単に作成して投稿してみました。

今回は権利の関係上キャラクターのイラストを使用していませんが、一般的にボカロ曲の動画は人物キャラクターのイラストを使うことがほとんどです。イラスト次第で再生数が大きく変わるのでYouTube等のサムネイルはできる限りこだわりましょう!

イラストや動画を自分で作るのが難しいという場合は、絵師や動画師として活動している方々にお願いして動画を手伝ってもらいましょう!SNSやメール上でのやり取りはトラブルにならないよう丁寧な対応を心がけるのが大切です。

MIXでの違い

スタッフ原田MIX

面白い企画ですよね。4人が同じ素材音源を使ってそれぞれのMIX音源を作成するのですが、他の3人の作品を知らない状態で自分の作品を作っていくんです。

僕は天邪鬼なところがあるので他の作品とかぶらないように作業をしました。MIXというよりもアレンジに近いアプローチですが、どんなことを考えながら作業を進めたのかをご紹介します。

まずは全ての素材音源が揃ったdemo音源を聴いてみます。MIX前なので当然ですが、「全体的に音がごちゃごちゃしている」と感じました。ただ、この「ごちゃごちゃ」は決して悪いことではなくて

音の数が多い

から「ごちゃごちゃ」に感じるんです。

音を整えてすっきりさせればこの「音数の多さ」はアピールポイントになると考えました。

そしてもう一つ、この20~30秒の音源にだいたい20パートの素材音源が使われているのですが、そのうちの9パートがボーカロイドの音源なんです。

しっかりと和声(ハーモニー)を考えて作られていて、「コードの動きや音の広がりを感じられるが、主旋律のジャマはしない」ようになっています。

他の楽器の音が出ないようにして9パートのボーカロイドだけを再生しても曲として成立するくらいしっかりしています。(さすが廣木さん!)

なので

- 音数の多さをアピールする

- ボーカロイドでハーモニーはしっかりしているので他の楽器はコード感よりもリズムを前に押し出す

この2つを主軸に作業を進めていきました。

これらを表現するために前半は音数を減らし、途中から音を増やして盛り上げるアレンジにしました。(原作者に無断で大幅なアレンジを加えるのはNGです!今回は無断でやりました笑)

曲中に変化を付けることで聴いている人に音数の多さを認識してもらおうと考えたわけです。

大まかなアレンジが決まったのでMIXをしていきます。細かな手順はこちらで解説しているのでご覧くださいね!

今回は「ボーカロイド」と「ドラム」、そしてコードとリズムがはっきりしていて聞き取りやすい「リズムギター」を中心に音を整えていきます。この3つの音は最初から最後まで音が鳴るようにします。

前半は「ボーカロイド」、「ドラム」、「リズムギター」の3つに加えて「シンセサイザー」(シュワシュワピコピコなってる音です)で構成しています。全体的にすっきりした印象ですね。

「ギター」は「フィルター」というエフェクトをかけて音を変化させています。

後半で残りの楽器も登場します。「ピアノ」、「リードギター」、「ベース」などですね。

全ての楽器を鳴らして一気に盛り上げたいところですが、ここで問題が1つ見つかりました。

「シンセサイザー」と「リードギター」を同時に鳴らすと違和感があるんです。

これらのパート、「同じような音の高さ」で「同じようなフレーズ」なのですが、少しだけ違うんです。この「少しのズレ」が違和感に繋がっていると感じました。

他の3人もそれぞれのやり方で対処していると思うのですが、僕は同時に鳴らさないようにしました。

つまり

- 前半は「シンセサイザー」を鳴らして「リードギター」は鳴らさない

- 後半は「リードギター」を鳴らして「シンセサイザー」は鳴らさない

ようにしました。

問題が解決したので「音量」、「音域」、「音の位置」を調整していきます。

いろいろやり方がありますが、僕は音の低いパートから調整することが多いです。

まず「バスドラム」や「ベース」の音量や音域を調整して、他の楽器がそれぞれをジャマしないように音を積み上げていきます。

「音の位置」も低い音は真ん中寄り、高くなるにつれて左右にバランスよく散りばめるようにしました。

スタッフ伊藤MIX

以下の2つを大きなテーマにしてミックスを進めました。

・LRのツインリードを作る。

・7人のボーカロイドにどこで歌ってもらうか。

ギターは、「これはどうなんだろう?」という疑念を残しつつ異なる音程で同じようなフレーズを弾いているリードギターを左右に振りました。LRのツインギターになったらおもしろそうだなという興味でやってみました。意外としっくり来たなと思っています。

ボーカルは総勢7人のボーカルの楽曲の経験がなかったので、最初は右も左もわからずどうしよう…となりました。音量やパン、イコライザーを触ってみたり、個々の声質や音程を聞き比べてみたりして、すこしづつ馴染ませました。これに一番時間がかかったと思います。

細かいところだと、よく使われるテクニックだと思いますが、バスドラムのトラック(音源)をコピーして、一つはメインのトラック、もう一つは超低音だけを小さい音量で鳴らすトラックに分けました。バスドラム全体の質感は変えず、低音を補強したいという意図で試してみました。

ミックスに関しては、まだ型が固まってない部分もあるため、日々試行しながらMIXやマスタリングをしてます。自分のアウトプットを他の人のアウトプットと比較することで徐々につかめてくる部分もあるので、この記事の中で廣木も何度か書いていますが恐れずにどんどんアウトプットしていきましょう!アウトプットすることでしか得られないものもありますので、最初はとにかく数をこなすことが大切だと思います。

余談ですが、今回の作業中にモニターヘッドホンが壊れてしまい止む無しでイヤホンを使いました。耳の負担が大きかったり、イヤホン自体の個性を意識する必要があったりとなかなか骨が折れました。

これからDTMやMIX・マスタリングを始めようと思っている方、モニター環境で妥協すると痛い目を見ます。これが今回一番の教訓でした。

ReMIXとは

ミックスとリミックスの違いは、リミックスでは音色を変えたり、あらたなパートを追加したりして、楽曲の雰囲気なども変えて新たなものを作ることを指します。

ReMIX音源(スタッフ廣木ReMIX)

今回はシンセリードの音色とメロディーを変えて、リードギターと調和させました。また、オルガンのメロディーを増やし、新たなリズム感が生まれるように作り直しました。

シンセリードの音色は耳に痛くなりすぎないように、高音域を調整して他の楽器と調和するように、かつ埋もれすぎないように意識しています。

izotope社から出ているNeutron3を主に使用して、ミックスを行いました。Neutron3は初心者の方でも扱いやすいプラグインで非常にお勧めです!

ReMIX音源(スタッフ原田ReMIX)

こちらはがっつりアレンジをかえてバンドっぽい雰囲気にしました。ただバンドサウンドにするだけでは面白くないので激しいギターとドラムと鮮やかなピアノとベースを組み合わせました。

演奏者(バンドメンバー)のキャラ付け

少し特殊なやり方ですが、実際のライブで演奏する人の人物像を想像して録音、打ち込みをしました。

- ギターとドラム

もともと仲のいいバンド仲間。彼らにとって激しいこと、カッコイイことが正義で、全てです。楽曲に対して難しいことは考えずに全力でぶつかっていく姿勢を音にしました!

- ピアノ

クラシック音楽出身のピアニスト。なんとなく女性のイメージです。ロックバンドで演奏するのはあまり慣れていないけど、きれいなフレーズをたくさん弾ける人です。

- ベース

バンド経験豊富で対応力のあるプレイヤー。全体的に流れるようなフレーズを弾いていますが、7~8小節だけギターと同じフレーズを弾いています。

全体のアレンジとして、楽曲の中で波を作ることを意識しました。

ピアノとベースは2小節ごとに小さな波を描くようなフレーズを演奏しています。

バンド全体では7~8小節が一番盛り上がるようにしています。こちらは大きな波ですね。

MIXもバンドっぽい感じにしています。わかりやすいのは「音の位置」ですね。

ギターは左右から1本ずつ音が聞こえるように同じフレーズを2回録音して左右に振り分けています。

ドラムはそれぞれのシンバルやタムを、実際にドラムイスに座って叩いたときに聞こえるような音の位置に調整しています。ドラマー目線で聞いてみたい方はイヤホンで聞いてみてくださいね!

ボカロP必見おすすめ記事

ボカロの選び方 買い方 始め方

ボカロ(VOCALOID)を始めとした音声ソフトの選び方を分かりやすくまとめました!

|

ボカロの選び方 買い方 始め方 |

|---|

現役ボカロPが教える、おすすめボカロ楽曲♪

ここから、ボカロを新たに楽しみたい方へ

現役のボカロPでもあるスタッフが、オススメの楽曲を紹介させていただきます!

かなり多く挙がっているように見えますが、まだまだほんの一部です!

好きな曲やアーティストを見つけられたら、どんどん投稿動画を調べたりして、楽しみを「見つけて」いきましょう!

|

現役ボカロPが教える、おすすめボカロ楽曲♪ |

|---|

新時代のボカロ?人工歌唱ソフトウェア「可不」

新しい人工歌唱ソフトウェア「可不」(KAFU)が、2021年7月7日より発売開始しております!

楽曲制作における、新時代の幕開けを楽しみましょう!

詳細は下記記事にてご確認ください。

|

【新製品情報】「可不」(KAFU) 人工歌唱ソフトウェア【発売中!】 |

|---|

ワンランク上の制作をしたい方はこちらも必見!

| 【最大96%OFF】おすすめプラグインセール情報 ボカロP、歌い手、MIX師、DTMerには欠かせない、おすすめのプラグインをご紹介! 無くてもできる。でも、これがあるだけで簡単にハイクオリティな作品に。 |

|

「ソルフェージュ」レッスン開講しています!

「ソルフェージュ」では音楽に必要なルールを知り、実践での取り入れ方などをレッスンで学んでいきます。

悩んでいたこともレッスンであっという間に解決できるかも!まずはお気軽に悩みをご相談ください。

【こんな方にオススメ!】

・「作りたい曲のイメージはあるけど、どのように音を重ねたら良いのかわからない」

・「アレンジがいつも同じになってしまう・・・もっと幅を広げたい!」

・「耳コピができるようになりたい」

・「もっと動きのあるメロディーを作れるようになりたい」

|

音楽の基礎が身につく!大人のための「ソルフェージュ」レッスン |

|---|

今回の企画に関わったスタッフのご紹介

社内認定のアドバイザーとは?

島村楽器内で各楽器や音楽教室の専門知識や豊富な知識を持ち、お客様にとって最適な楽器選びや、初心者の方から熟練の方まで音楽を楽しむライフスタイルを送っていただけるようサポートやアドバイスをご案内させて頂けるスタッフを「アドバイザー」と呼びます。

当店の「デジタルアドバイザー」「デジタル製品を得意とするスタッフ」をご紹介させていただきます。

廣木健一(デジタル・ピアノアドバイザー)

井上洋一(デジタル・ギターアドバイザー)

伊藤貴一(デジタル・ギターアドバイザー)

原田昌和(ギター・デジタルアドバイザー)

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。