![「音」の問題でお悩みではないですか? 「ギターをもっと遅くまで練習したい」 「ドラムをもっと大きな音で練習したい」 「ピアノを静かに練習したいけど外の音が気になって練習できない」 そのような悩みを解決するのが防音室です。 CONTENTS防音のご相談は島村楽器イオンモール直方店が承ります防音室の基礎 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/nogata/wp-content/uploads/sites/69/2023/07/20230704-20190617-20150526-20140930-20140807-1.jpg)

【防音室】どこまで遮音出来るの?防音室の基礎知識

「音」の問題でお悩みではないですか?

「ギターをもっと遅くまで練習したい」

「ドラムをもっと大きな音で練習したい」

「ピアノを静かに練習したいけど外の音が気になって練習できない」

そのような悩みを解決するのが防音室です。

防音のご相談は島村楽器イオンモール直方店が承ります

- そもそも防音室とはどんなものなのか、防音室を買いたいけどどんな種類の防音室があるのか、またどんな特徴があるのかわからないといった防音に関するご相談はお任せ下さい!

簡易防音から防音工事に至るまで、最適なプランをご提案させていただきます。

県内近郊であれば、直接採寸、お見積もりも無料にてうかがわせていただきます。

防音室の基礎知識

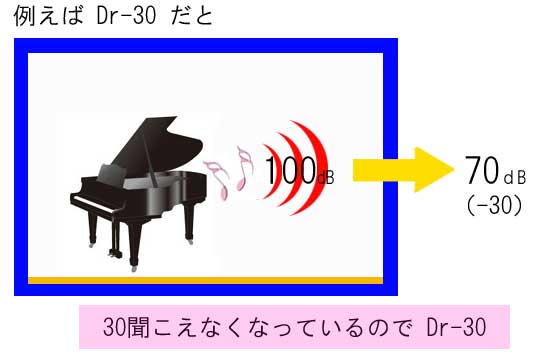

よく防音室の疑問として聞くのがDr値と音の大きさ「db(デシベル)」です。ここで簡単にご説明させていただきます。

遮音性能「Dr**」とは

- Dr値とは、遮音性能をあらわす指標です。Dr-30、Dr-40のように表記します。

遮音とは音を遮るという意味で、防音室の中で出す音が、防音室の外で聴こえないようにすることです。

どのくらい聴こえなくなるのか?をあらわすのが遮音性能であり、Dr値という指標で示されます。

例えば、防音室の中の音が「100」だったとします。

防音室の外の音が「70」になれば、その差は「30」です。

このときの遮音性能を「Dr-30(D-30)」というように表記します。

つまり、音が「30」聴こえなくなったということです。

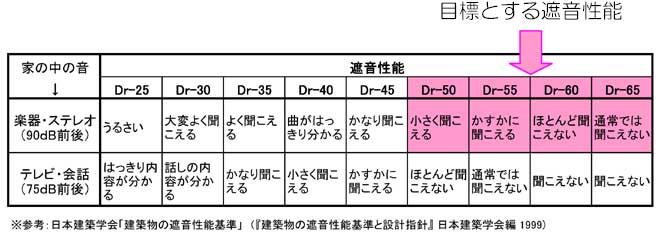

- 防音室の目的からすれば、たくさん聴こえなくなった方がいいわけですから「数字が大きいほど遮音性能がいい」ということになります。

音の大きさ…〇〇dB(デシベル)

- 音の強さを表す単位には、デシベル(dB)が使われます。

音の強さは空気の圧力変動の大きさ(振幅の大きさ)によって表されますが、そのままでは扱う数が大きくなりすぎるため、 対数を用いて扱いやすい単位にしています。

一般に、人間が聴取する音の大きさは、10dBから140dBの間にあります。

| デシベル | 一般騒音レベル | 楽器 | デシベル |

|---|---|---|---|

| 130以上 | 大砲の至近距離 | ドラムの連打 | 120 |

| 120 | 飛行機エンジン音近く | エレキギター | 100~120 |

| 110 | 自動車のクラクション | 電子オルガン | 80~100 |

| 90 | 騒がしい工場内 | ピアノ・コントラバス・アコースティックギター | 70~100 |

| 80 | 地下鉄の車内 | ヴァイオリン・サックス | 70~95 |

| 70 | 電話のベル・大きめのテレビ音声 | フルート | 60~87 |

| 60 | 普通の会話 | 女性の声楽 | 60~90 |

| 50 | 静かな事務所 | 男性の声楽 | 50~87 |

| 40 | 図書館・市内の深夜 | ||

| 30 | 虫の鳴き声・郊外の深夜 | ||

| 20 | そよ風・木の葉の音 |

- 例えば40dBというのはどのくらいの音量でしょうか?

虫の声、ささやき声、衣服が擦れる音、鉛筆で字を書くときの音、ぐらいです。

ほとんど気にするほどの音量ではないことが分かると思います。

日中であれば外の音に混ざって聴こえなくなってしまいます。

静かな住宅地の昼間、屋外で日常的に発生している音の大きさは40dBほどです。

このことから、屋外に漏れる音の音量が40dB程度であれば、ほぼ問題ないといえます。

防音室+家(部屋)=遮音性能 アコースティックギターの場合

- アコースティックギター(90dB)を例にとってみましょう。

90dBの音を、先ほど目標とした40dBにするには、Dr-50の遮音性能が必要になりますね。

しかし、防音室(新たに作る壁・床・天井)のみの性能で、ここまでの遮音性能を発揮するのは物理的に難しいのが現状です。

ではどうするか?

もともと家(部屋)が持っている遮音性能と、防音室が持っている遮音性能を合わせてDr-50を目指します。

※例えば

- 家(部屋)がDr-25の遮音性能を持っていたとします。(一般の住宅用サッシの遮音性能)

そこにDr-30の防音室を作ったとします。

25+30で、Dr-55となります※。→Dr-55は、目標としたDr-50を上回っていますので、防音室として目的を果たしているといえます。

※ドラム室やエレキギターでは、さらに高い遮音性能が必要になるのがわかりますね。

どうやって防音するの?

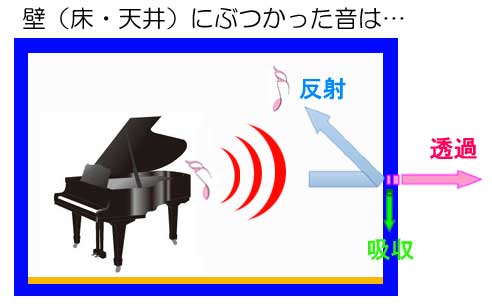

防音とは…(音の行方)

音は、部屋の壁(床・天井)にぶつかると下の絵のように分かれていきます。

- 反射する音を「反射音」といい、反射音を調整することを「音響調整」といいます。吸収される音を「吸収音」といい、吸収音の量を増やすことを「吸音」するといいます。

透過する音を「透過音」といい、透過音を減らすことを「遮音」するといいます。

防音とは、「吸音」と「遮音」によって透過音を減らすことです。

※反射させるための材料を反射材、吸音する材料を吸音材、遮音する材料を遮音材といいます。

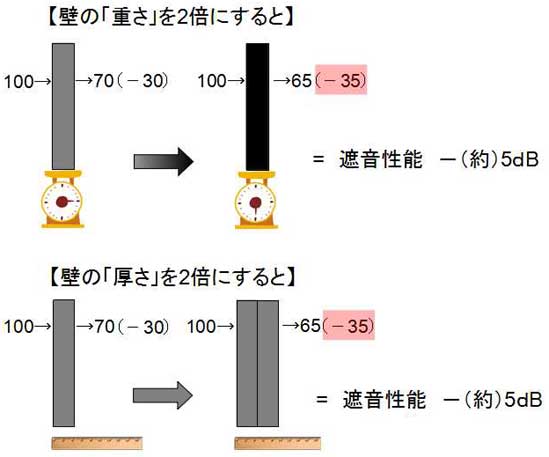

重く 厚く 隙間なく

- 戸建て・マンションを問わず、一般の住宅で「まったく聴こえなくなる防音室」を作るのは現実的に不可能です。

音を遮るには、壁・床・天井を「重く・厚く・隙間なく」作ることです。

さらに、振動を伝えないためには部屋が浮いているのが理想です。

しかし、重過ぎれば床が抜けてしまいますし、厚過ぎれば部屋が狭くなります。また隙間なく作れば酸欠になってしまいます。ましてや浮いている部屋は作れませんよね。

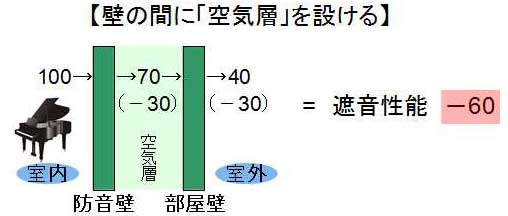

では、「100dBの音が、30dBの遮音性能を持つ壁を透過すると何dBになるか?」を基本に下の図を見ていきます。

- 壁の重さを2倍にしても遮音性能は2倍にはなりません。

また、壁の厚さを2倍にしても-5dBしか性能が高まりません。

ひたすら重く・厚くしていけば、どんどんと遮音性能は高まってきます。

でも、お部屋の中に1メートルの厚さもあるコンクリートの壁を作るなんて、現実的ではありませんよね。

「空気の層」 これが肝心!!

- そこで、お部屋の壁と、防音室の壁との間に空気の層ができるように設計します。

すると、壁の重さや厚さを2倍にするよりも優れた遮音性能を発揮することが解っています。

- 壁の厚さを2倍にしても、-30dBの性能が-35dBに高まっただけでした。

しかし、壁と壁との間に空気層を設けると、-30dBの性能が-60dBにまで高まりました※。

空気層の厚さは40cm以上でほぼ最大の効果を発揮します。

反対に、20cmより狭くなると徐々に性能が低下してきます。

だからといって、40cmの空気層を作れば、お部屋は4方向から40cmづつ狭くなってしまいます。もったいないですよね。

空気層を何cmに設定するかは、使用する遮音材の性能や最終的なお部屋の広さ、使用目的などを考慮して、適切な距離を割り出して決めます。

※距離による音量の減衰、多重反射等の要素も関係しますので、実際には単純計算はできません。目安としてお考えください。

「やりたいこと」が できる部屋

- 演奏する楽器の種類(音域、音量)

使用目的(楽器、歌、音楽鑑賞)

使用時間(日中、夜間、深夜)

周辺環境(隣の家との距離、間取り)

遮音性能が高い防音室ほど、お値段も高くなります。「やりたいこと」や「周辺の環境」をよく考え、それに合った防音室を作ることで、快適で満足感のあるお部屋ができあがります。まずは、どんなことをするのか?何の楽器をやるのか?どんな音が出るのか?を考えましょう。

音の高さ…〇〇Hz(ヘルツ)

- 「どーん!!」・・・夏の夜空にはじける花火。おなかに響くような低い音です。

一方では耳元にまとわりつく蚊の羽音「ぷ~ん・・・」(いやですね)。高い音です。

低い音から高い音まで、音には高さがあります。これを「音程」といいます。

- 上の図は、ピアノの鍵盤です。

鍵盤の左端が一番低い音、右端が一番高い音です。

鍵盤の下に書いてある数字、これが音の高さを表す数値で「周波数」といいます。単位はヘルツ(Hz)です。

ご覧のとおり、音が高くなるにつれて数値が大きくなっていきます。

ピアノの一番低い音は約27Hz、一番高い音は約4200Hzです。

この幅のことを「音域」といいます。

数ある楽器の中でも、ピアノは非常に音域の広い楽器です。

例えば低音楽器で知られるコントラバスやチューバの音域は30.8~392Hz。

よく通る高い音でメロディーを奏でるバイオリン、その音域は196Hz~3135.9Hzです。

どちらの楽器の音域も、ピアノの音域の中に含まれていることが分かると思います。

低い音は防音しにくい

- 高い音は吸音・遮音しやすく、低い音は吸音・遮音しにくいのです。このことは、カーステレオの音、ヘリコプターの音などから、なんとなく想像できると思います。

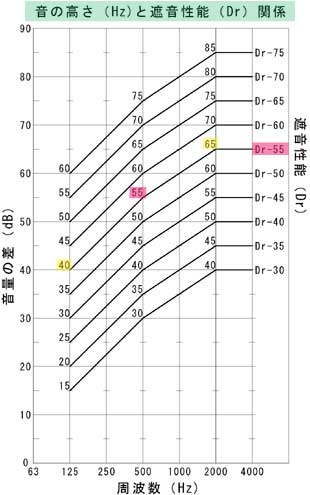

音が持つこの特性は、下記グラフにもあらわれています。これはJIS規格で定められた、遮音性能の等級曲線というものです。

「げっ!!グラフかよ!?」と思われたかも知れませんが、これが分かるとDr値のことがよく分かります。

- グラフの右側、「遮音性能」のDr-55の線を見てください。ピンク色でマークしてあります。

そのまま左に線をたどっていくと、同じ色で「55」という数字が見つかりますね。

そこから真下に下りていくと、「500」という数字にたどり着きます。

この数字は周波数(音の高さ)を表しています。

つまり、音の高さが500Hzのとき、遮音性能が55dBあるということです。

もう一度Dr-55の線を見て下さい。

左に線をたどっていくと、すぐに「65」という数字があります。

そこから真下に下りていくと、今度は「2000」という数字にあたります。

これは音の高さが2000Hzのとき、遮音性能が65dBあるということです。

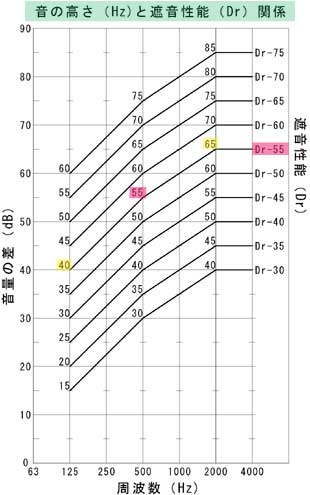

もう一度同じグラフです(下記)

- 同じようにDr-55の曲線を一番左までたどっていってください。

今度は「40」という数字がありますね。

そこから真下に下りていくと「125」があります。

そうです、音の高さが125Hzのとき、40dBの遮音性能があるということです。おや?と思われたかも知れません。

「Dr-55だから、55dBの遮音性能があるはず。なのに、低い音では40dBの遮音性能しかないし、高い音では65dBも遮音性能がある…?」「そもそも55dBの遮音性能を示す線なのだから、曲線ではなく直線じゃないのか?」

さきにも述べたように、「高い音は吸音・遮音しやすく、低い音は吸音・遮音しにくい」のです。

また、人間の耳は「4000Hz付近の音がもっとも聴こえやすく、低くなるにつれて聴こえにくくなる」という性質があります。

この曲線はそれらの事実を考慮して定められているのです。

ここでもう一度 Dr-〇〇とは…

遮音性能の測定

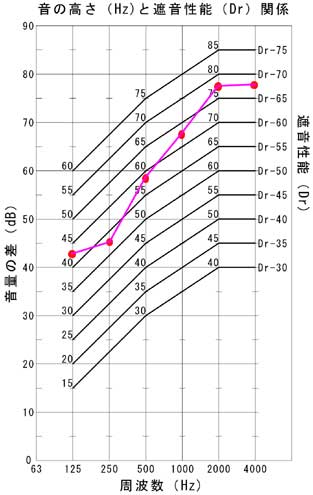

- Dr値の割り出し方を説明します。

まず部屋の中で125・250・500・1000・2000・4000Hzの6種類の高さの音を鳴らし、室内でそれらの音量を測ります。

次に、室内で鳴らした音を部屋の外でも測ります。

結果を引き算して、中と外との音量の差を求めます。

計算した音量の差(dB)を、各周波数ごとに記録し、グラフに転記します。

- その結果が上のグラフのようになったとします。

測定結果の一例です。2000Hzでは75dBを超える遮音量があることが分かります。

ところが250Hzを見てみると45dBの遮音量しかありません。

250Hzの他は、どの周波数でも遮音量がDr-55の曲線を上回っています。

しかし250Hzだけが下回っています。

それだけで、この結果はDr-55とはいえなくなります。

Dr-55になるためには、全ての周波数における遮音量がDr-55の曲線を上回っていなければならないのです。

この測定結果は「Dr-50」です。

全ての周波数における遮音量がDr-50の曲線を上回っているので、「Dr-50」となります。

もし、全ての周波数において、遮音量がDr-60の曲線を上回っていればDr-60。

しかし、その中の一つの周波数でもDr-60の曲線を下回っていたら、Dr-55、あるいはそれ以下となります。

Dr値とは、遮音性能の等級(ランク)をあらわす数値

- なんとなくお分かりいただけたでしょうか?

Dr-〇〇と表記されていても、あらゆる音域において、その数値以上の遮音性能があるわけではありません。「ある基準を満たしている」ということです。

Dr-〇〇というのは、JIS規格が定めた遮音性能の等級(ランク)のことです。

レストランで言えば「★★★」「★★★★★」。

客室で言えば「1等」「2等」「3等」。

飛行機で言えば「ファースト」「ビジネス」「エコノミー」といった感じです。

つまり、Dr値とは、遮音性能の等級(ランク)をあらわす値です。

Dr値は目安! プランニングが重要

- 防音室には、窓やドアがあります。

窓がなくても必ず出入り口があります。

同じ防音室でも、壁の遮音性能とドア(戸)の遮音性能は異なります。

一般的に、ガラスサッシやドアの外側では、その他の場所に較べて遮音性能が低下します。

- Dr値は、遮音性能の低いところ(ドアや窓の外側)と高いところ(壁の外側)を区別せず、複数箇所での測定値を平均して算出したものです。(※総合性能といいます)

つまり、防音室の上下左右、あるいは東西南北全ての方向に対して、Dr値が示す遮音性能があるとは限りません。

効果的な防音室を作るためには、窓や換気扇の設置場所、出入り口の種類・位置、収納スペースの有無といった、お部屋のプランニングが非常に重要になってきます。

是非、ご相談ください。

- 楽器演奏、歌、音楽・映画鑑賞など、やりたいこと・やりたい楽器の音が、どの音域でどれくらいの音量なのかを知ることが大切です。

ピアノを想定すれば大抵の楽器の音域はカバーできます。

ピアノだけに絞れば、頻繁に使う音域を重点的に遮音することもできます。高音域の楽器や歌(ソプラノ)ならば、遮音等級を1ランク下げても十分に遮音できることはDr値の説明のとおりです。

何をするのか、何の楽器なのかが分かれば大体の音量が分かります。

目的に見合った性能の防音室を作れば予算的にも抑えることができるのです。

お客さまの「やりたいこと」に共感し、最適なご提案をいたします。

楽器や音響機器をはじめ、様々な音楽シーンをサポートする島村楽器直方店ならではのノウハウを、是非ご活用ください。

「暮らしに充足感をもたらす上質な空間を」一緒に作りましょう!

お問い合わせ

| 営業時間 | 10:00~21:00 |

|---|---|

| 電話番号 | 0949-29-2555 |

| 担当 | 﨑野(さきの) |

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。