![皆さまこんにちは。気が付けば桜も散り、夏の気配も感じる最近。いかがお過ごしでしょうか。]]私は先日から井上陽水さんの魅力を再確認しております。果てしなく星たちが訳もなく流れ去り…5月の別れは名曲です。日本語が好きです。寺田です。 さて、今回ご紹介しますのはギターの用語、特に構造物の名称についてです。 […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/nagoya-repair-guitar/wp-content/uploads/sites/172/2018/05/20180506-dsc_0496.jpg)

呼び名のはなし。日本語でも呼べるんです!【リペアマン寺田の「アコギは打楽器!」七打目】

名古屋ギター&リペア店店舗記事一覧

皆さまこんにちは。気が付けば桜も散り、夏の気配も感じる最近。いかがお過ごしでしょうか。

私は先日から井上陽水さんの魅力を再確認しております。果てしなく星たちが訳もなく流れ去り…5月の別れは名曲です。日本語が好きです。寺田です。

さて、今回ご紹介しますのはギターの用語、特に構造物の名称についてです。

舶来楽器のギターは、それを構成する部品も横文字で呼ばれることが多いのが実際ですが、実は日本語での呼び方もあるんです。

特に古くから国内で楽器を製造しているメーカーさんの現場では、日本語での呼称が浸透していることも多々あります。

英語での呼ばれ方と共に、この部分ってこういう呼び方もあるんだ、そんな発見に繋がりますと幸いです。

早速みていきましょう。

糸巻き(いとまき)

お馴染みのペグ。英語ではマシンヘッドなどとも呼ばれますが、日本語では読んで字の如く、糸巻きと呼ばれます。左右の区別は高音弦側、低音弦側、なんて呼ばれたりもします。

天神(てんじん)

ブランドロゴが入ることが多いヘッドですが、日本語では天神と呼ばれています。ヘッドのつき板は天神板。

「天神塗り直し」や「天神割れ補修」など、ネック折れ修理などの案内で出てくることもあります。

棹(さお)

ギターそのものを棹、と呼ぶこともあるので、馴染みのある方もみえるかもしれません。

ごく個人的な感覚ですが、演奏者でネックを棹と呼ぶ方は皆さん楽器が達者なイメージがあります。リペアマン寺田お勧めの玄人用語です。

胴(どう)

棹に対して、ボディは胴と呼ばれます。胴型や胴厚など、クラシックギターやアコースティックギターで使われることが多い言葉です。

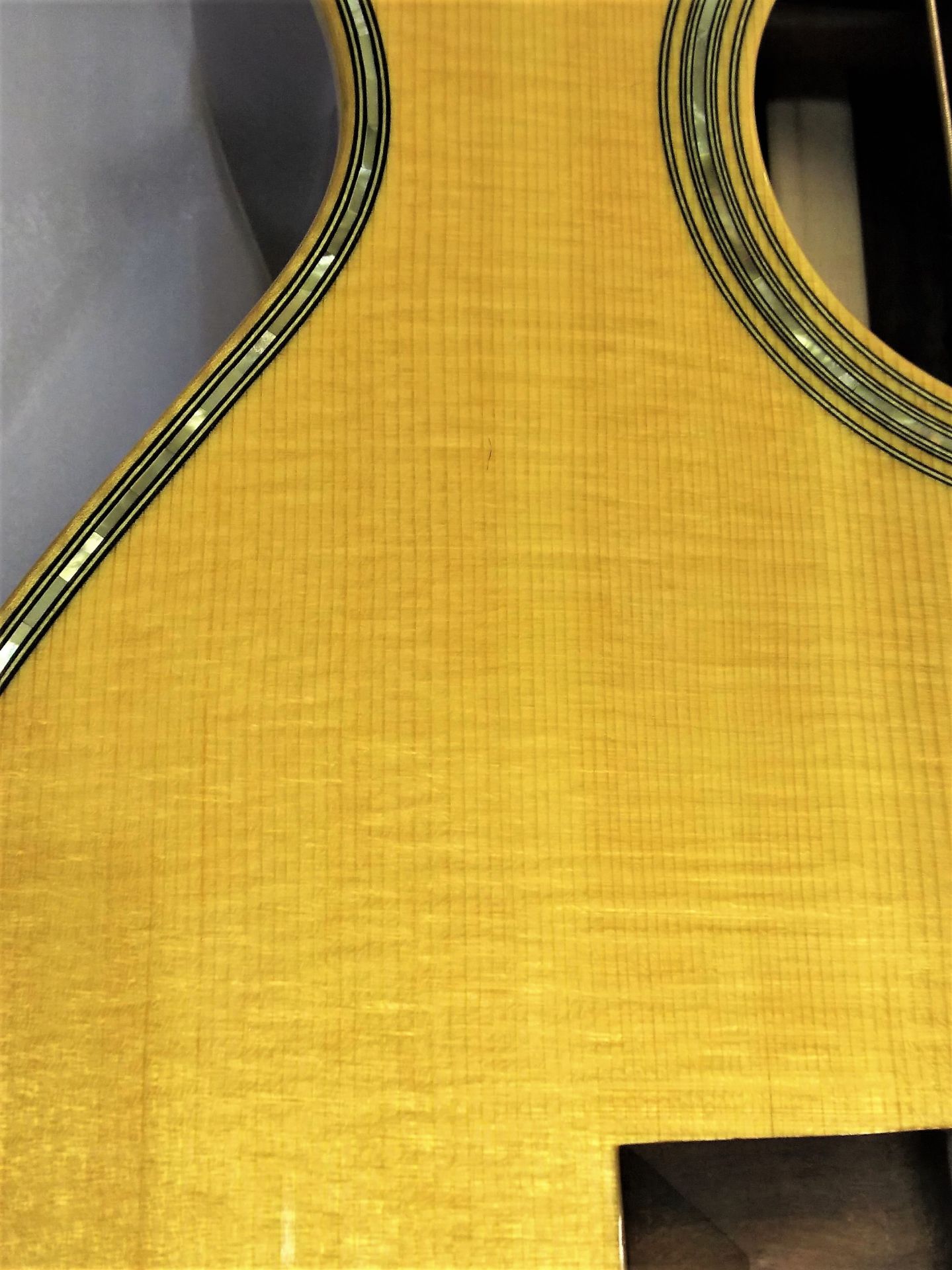

表板、裏板(おもていた、うらいた)

いわゆるトップ板、バック板です。表甲、裏甲(おもてこう、うらこう)などと呼ばれることも。サイド板は側板(そくいた)と呼ばれます。

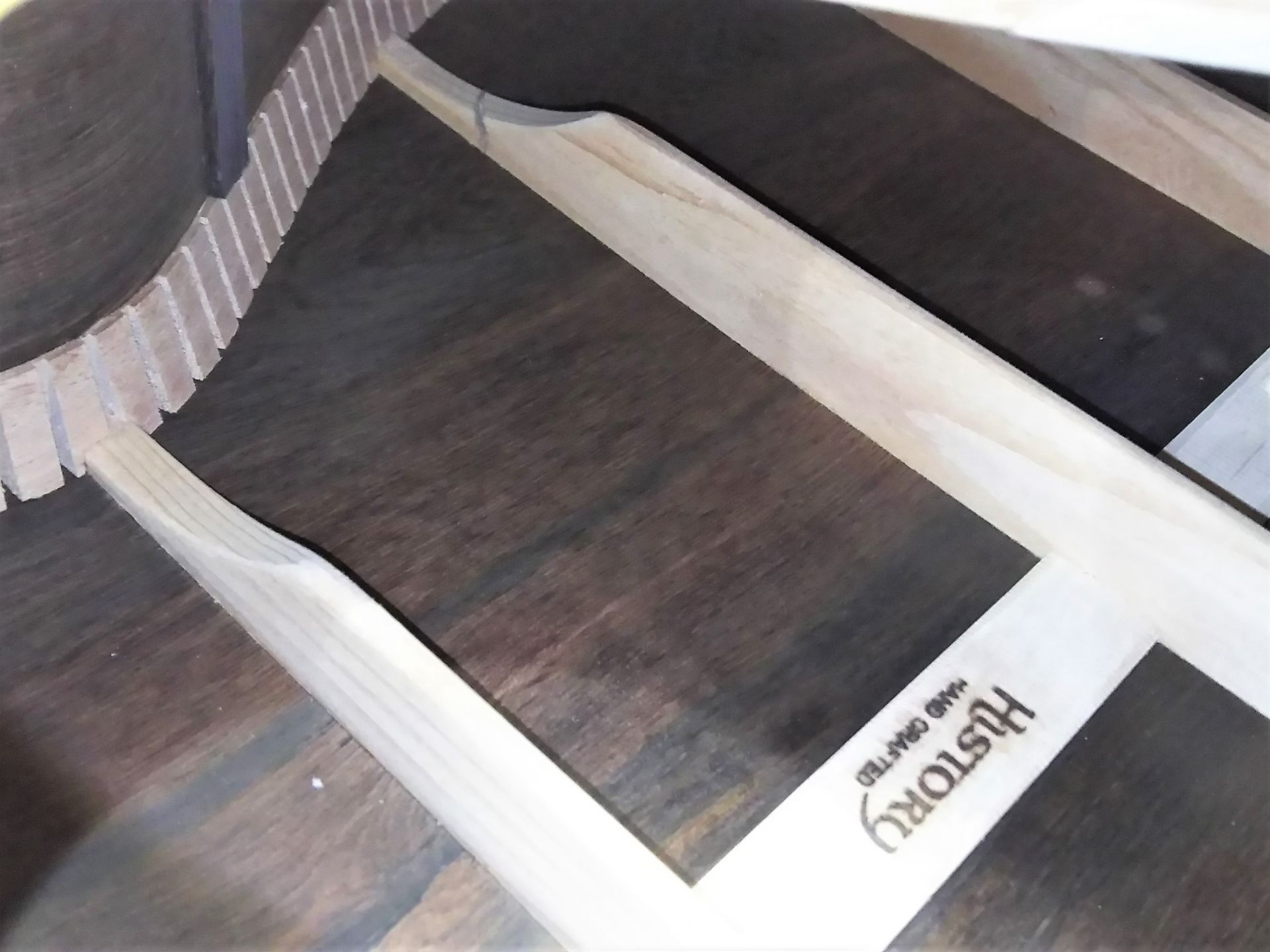

力木(ちからぎ)

クラシックギターやアコースティックギターに於いて、とても重要な構造物です。英語ではブレーシング。

MartinのXブレーシングを筆頭に、英語の呼名の方が浸透しているようにも思いますが、個人的には力木派。裏から支えてる感がグッときます。

まだまだ続きます。

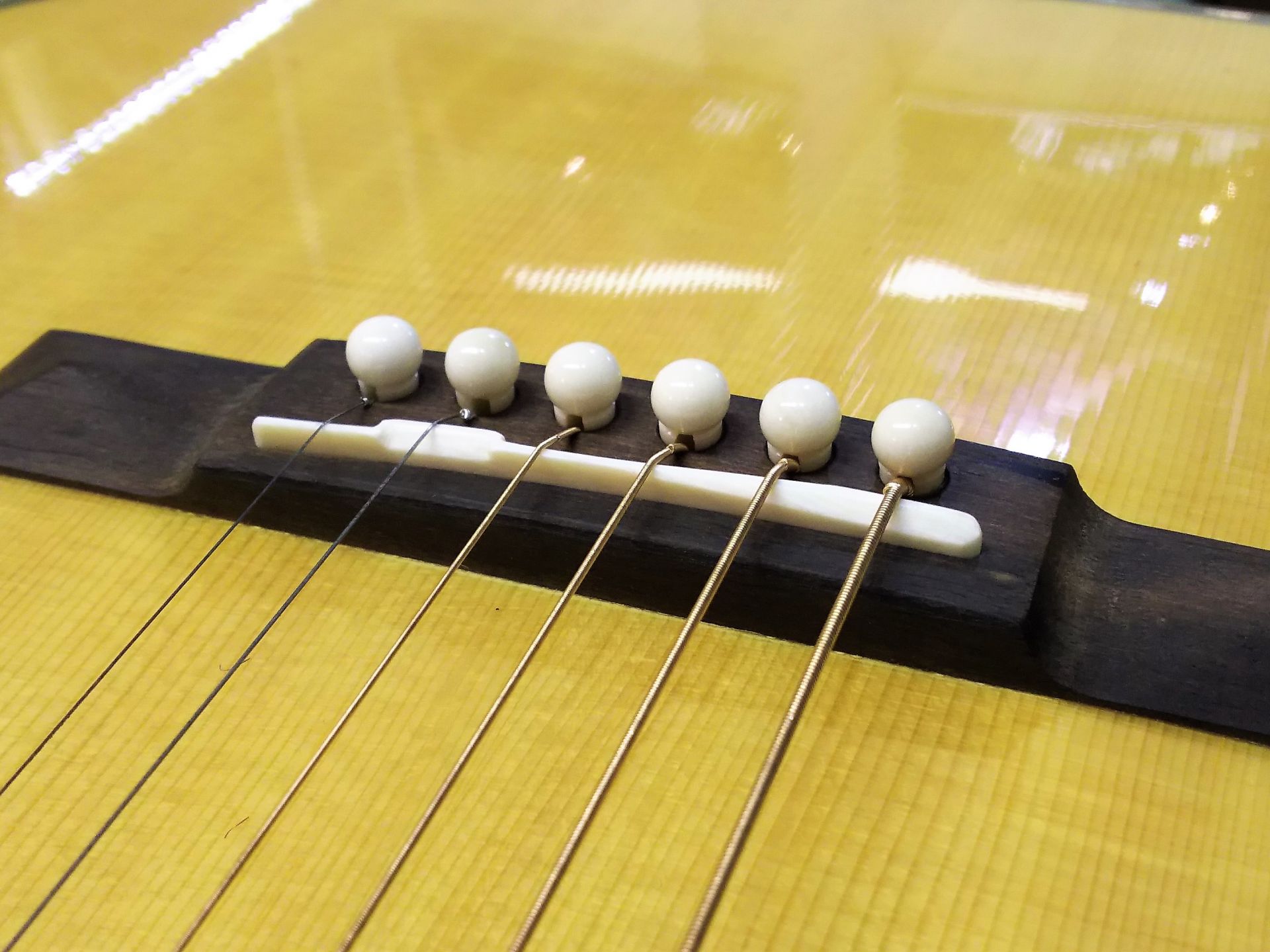

上駒(うわごま)

いわゆるナットです。牛骨が一般的ですが、象牙やブラス、樹脂など様々な素材があります。写真は象牙材です。縞目模様が美しい。

下駒(したごま)

ナットの上駒に対して、サドルは下駒と呼ばれます。メーカーさんによってはサドルを納めるブリッジそのものを下駒と呼び、サドル自体は下駒枕(したごままくら)と呼ぶ場合もありますが、一般的にはサドル=下駒とするケースが多いようです。

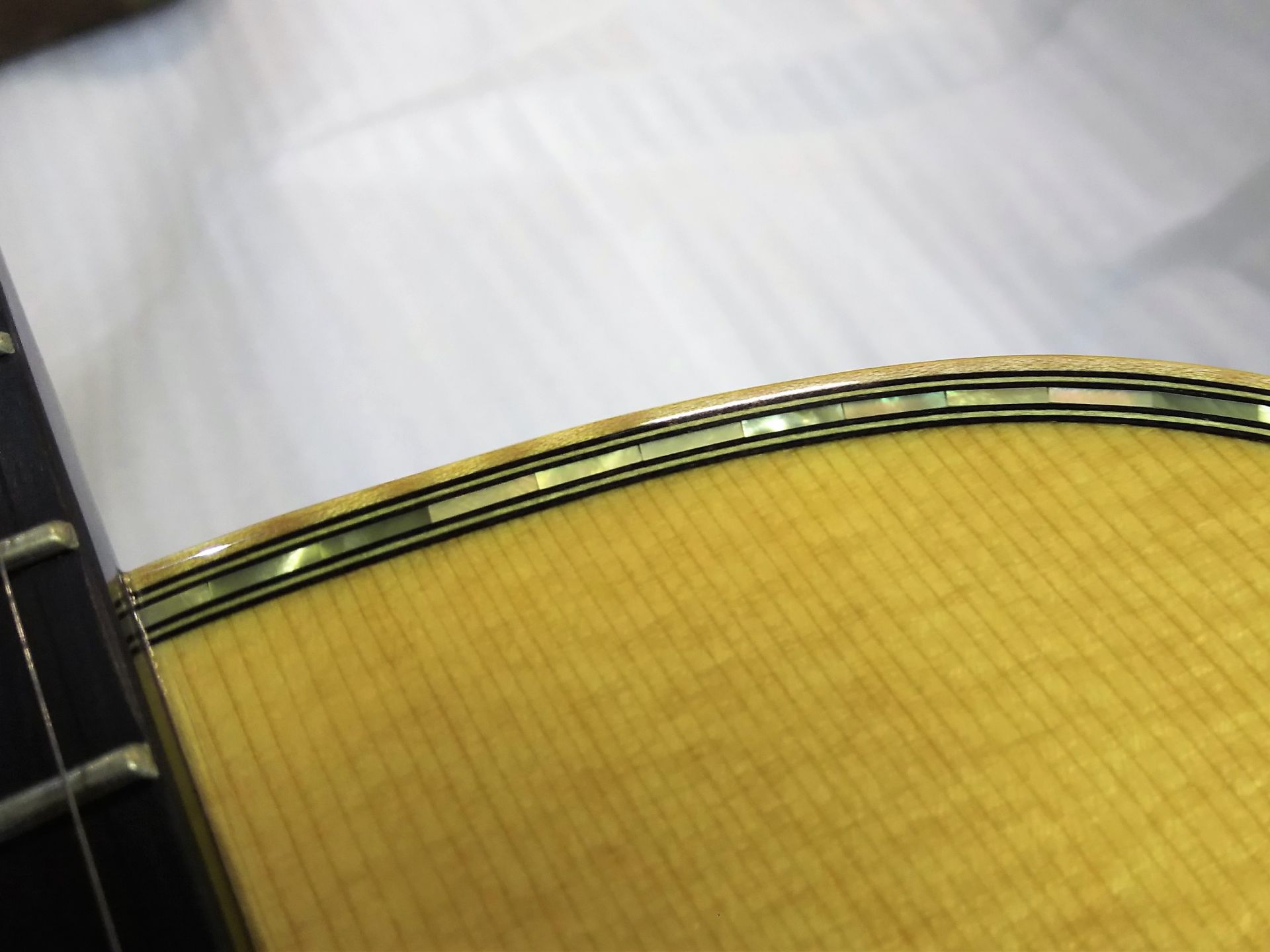

象嵌(ぞうがん)

インレイやサウンドホール周りの飾りなど、装飾のための埋め込み細工は象嵌と呼ばれます。素材により、貝象嵌や木象嵌と呼ばれることも。

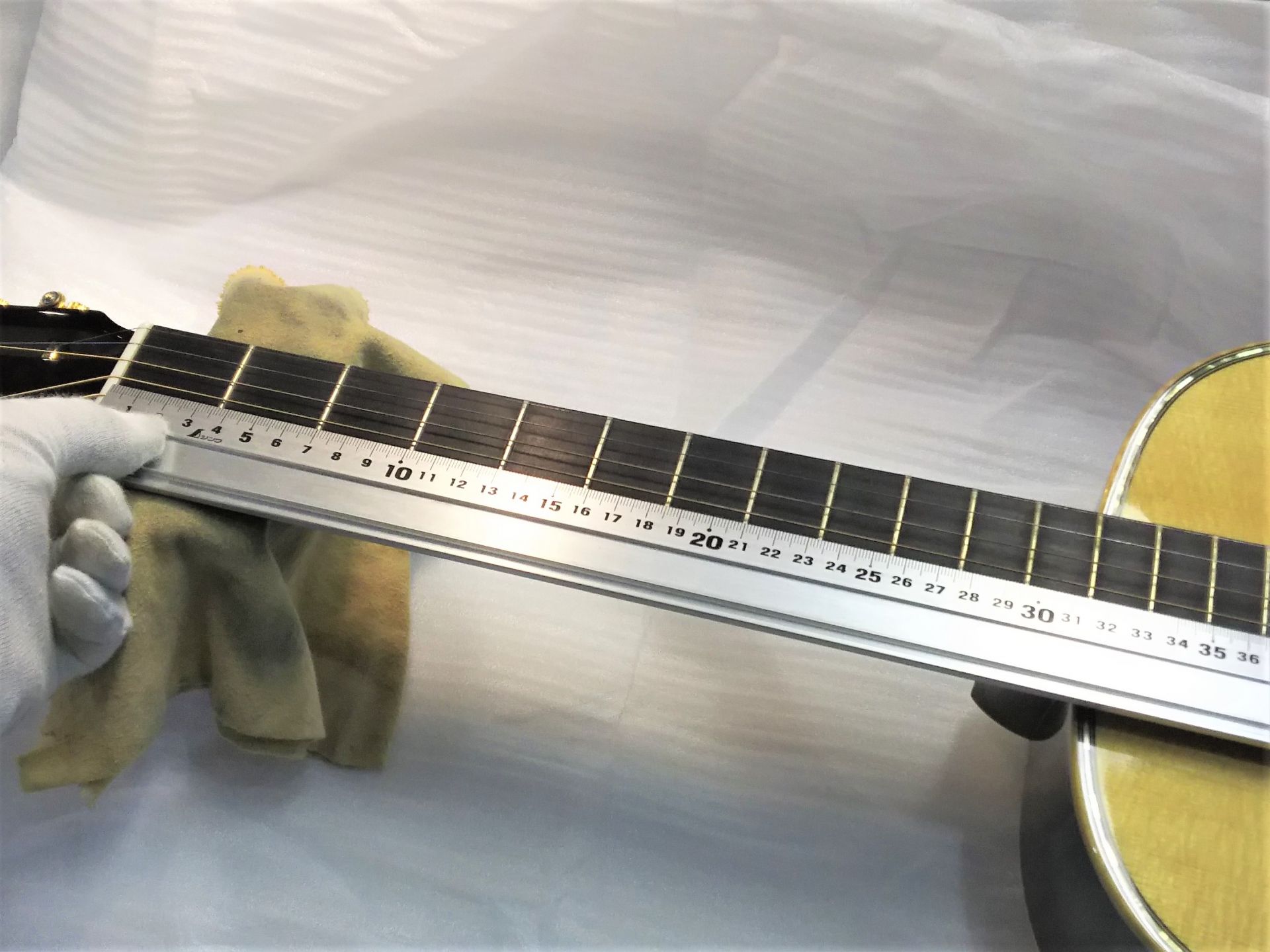

弦長(げんちょう)

これはお馴染みかもしれません。英語で言うところのスケールです。最近は、各弦を異なる弦長に設計したファンフレットのギターなども登場しています。

余談

これはさすがにブリッジピンでしょ…と思い資料を漁っていたら、某メーカーさんの古い部品リストに「弦止めピン」という言葉を見つけました。

弦止めピン…渋い…。

ちなみにストラップピンは「肩掛けバンドピン」でした。

まとめ

色々と部品の名称に着目してきましたが、新たな発見、ございましたでしょうか。

私自身は「弦止めピン」という言葉に衝撃と魅力を感じた次第です。

今回はあまりリペアに関わらない内容でしたが、皆様の楽器愛を深めるお手伝いになりましたら何よりです。

リペアや楽器のハテナ等々、ございましたらぜひお気軽にご相談ください。名古屋ギター&リペア店でお待ちしております!

ではでは、作業に戻ります!

お近くの島村楽器はこちらから、

リペアブース併設店と専門店はこちらをご参照ください。

名古屋ギター&リペア店へのアクセスはこちら。

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。