![*「定番ですよね」…では終わらせない こんにちは! 島村楽器 三宮オーパ店の重信です! 今回は「定番エフェクター」で片づけられてしまいがちな[!!BOSS BD-2 Blues Driver!!]の特徴をしっかり解説したいと思います。(意外と書かれていないので)]]自分はネットで拾った意見をそのまま […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/koube/wp-content/uploads/sites/62/2021/06/20220219-shigenobutei_bann_1920x1280.jpg)

【重信亭】2品目 BOSS BD-2はなぜ選ばれるのか

三宮オーパ店店舗記事一覧

- カテゴリ商品情報

- タグアンプ・エフェクター

「定番ですよね」…では終わらせない

こんにちは!

島村楽器 三宮オーパ店の重信です!

今回は「定番エフェクター」で片づけられてしまいがちなBOSS BD-2 Blues Driverの特徴をしっかり解説したいと思います。(意外と書かれていないので)

自分はネットで拾った意見をそのまま言ったりするのが嫌いなので、BD-2に関してはちゃんと自分で所有して、ちゃんとスタジオやライブでも普段から使用して書かせてもらってます。

ご参考程度に読んで頂ければ幸いです。

【ここで定義してしまおう、オーバードライブとは】

まずは、オーバードライブとディストーションの違いとは何なのか、という問いに僕が定義させてもらうとすれば、噛み砕いて言うと「中音が上昇するか、しないか」という答えになります。

これを先に書いておくと、この記事が頭に入りやすいかもしれません。

素晴らしいオーバードライブとは何か、という問いには「歪みがナチュラルで音がヌケるやつ」と答えます。

これらは僕なりの答えなので異論はもちろんあるでしょう笑

まず、このオーバードライブとは、という定義をハッキリさせると、あの青いやつがなぜ選ばれ続けるのかが判明してくるのです。

【BOSSはベタ過ぎてつまらない?】

巷では「良いエフェクターはないか、BOSS以外で」という言葉が飛び交っていますが、音がむちゃくちゃかっこいいエフェクターブランドをなぜ省いてしまうんだ!?というのが僕の意見。

確かにギタリストは人と違うものが大好きなので(もちろん自分も)、気持ちは分かりますが…ちょっと勘違いされてますね、BOSS。

BOSSは言わば「開拓者」なので、もう少し尊敬の念を持つべきではないかと思っています。

ちなみに先入観を無くしてBOSS製品を弾いてみるとベタな音が出るやつなんてないのです、マジで。

MXRのほうがイメージ通りの音が出るエフェクターブランドではないでしょうか。

BOSSは有名だからベタ、というロジックになってしまっている気がします。

自分はバンドマンでvo/gtをやっていますが、BOSSはプレイヤー目線、現場目線を徹底している会社だな、と気づきました。

踏んだ時ツマミが動きにくい、壊れにくい、知識が少なくても良い音が作れる、などなど。

ここまで気を配って製品開発をやってくれる会社は、意外となかなか無いかもしれません、知らんけど!

【BOSSの青いやつが発売されてから時代は変わった】

青いやつが発売されたのは1995年のこと。

もう20年以上前なのです。

この当時は80年代のデジタルエフェクター最盛期を経て、アナログ/エレクトリック懐古時代に突入していました。

いわゆるヴィンテージブームはこの頃からすでに始まっていたのです。

エフェクターの歪み=わざとらしい

この意識を改変したのがBOSS BD-2。

特にブースターとして使用した時に真価を発揮し、当時の先鋭的なギタリストは驚愕したようですね。

スゲェそのまま上がる、と。

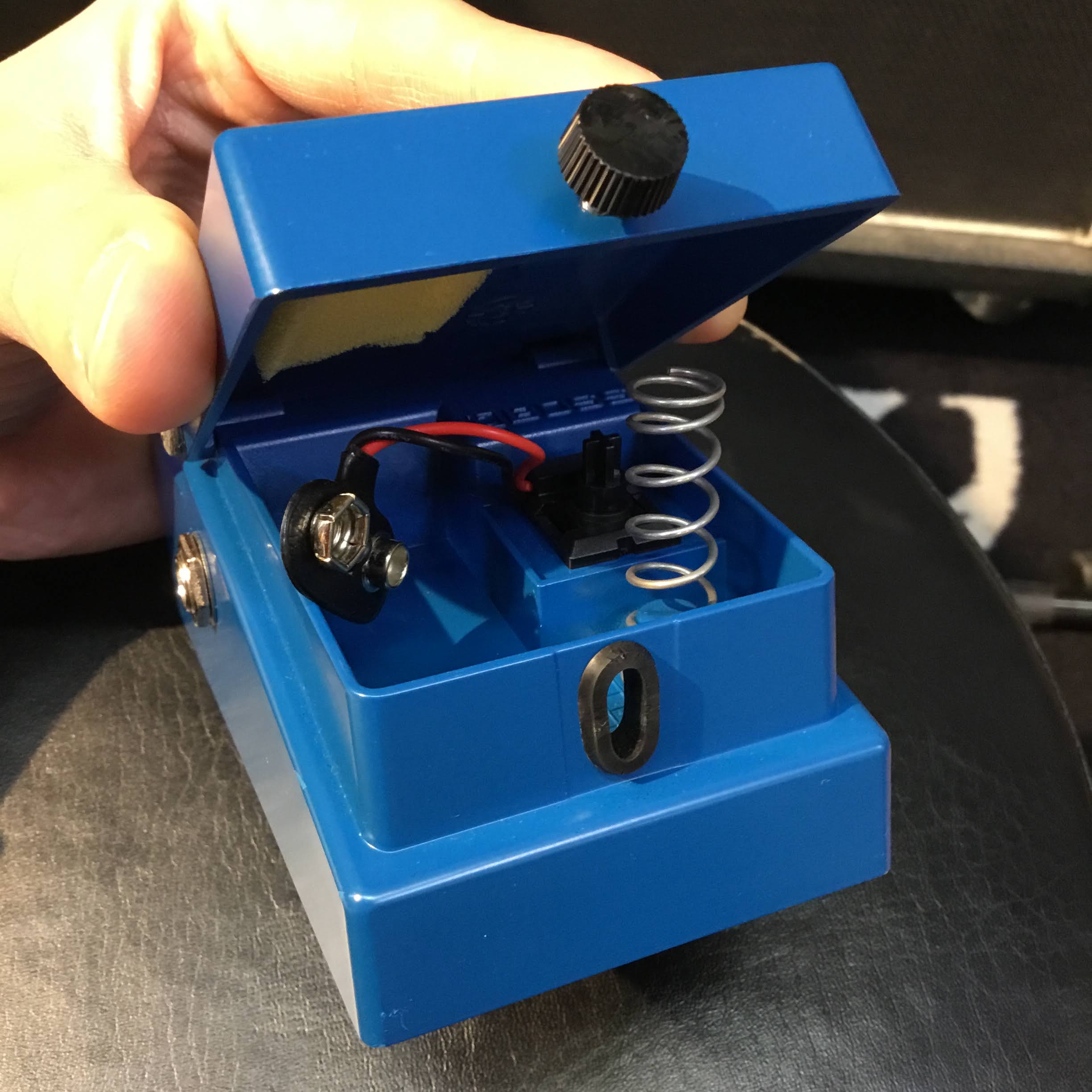

↓初期からほとんど変わらない「BOSS筐体」。世界的に見てもユニークで頑強な機構をしている。

↓9Vアダプターは初期はACAという互換性の低い種類だったが80年代後半から現在のPSAの仕様に。

※補足としてACA時代のBOSSは通常の9Vアダプターでは正常に動作しない。

【ここで本題、BD-2はなぜ選ばれるのか】

「ブルースドライバーってどんな音なんですか?」

例えば後輩や友達が聞いてきたら皆さんは何と答えますか?

僕は「ギャリギャリとした硬質な音」と答えます。

かなりハイミドルが出る音なんですよ、と答えますね。

TS系と呼ばれる、オーバードライブの始祖的な存在と比較しているところはありますが。

TS系は現在でも圧倒的な支持を得ており、原点にして頂点という評価を得ています。(僕も同意見です)

BD-2のTONEノブは注意して設定しないと観客の耳を突き刺すような音になりやすいのですが、これはあることを意味しています。

それは「めっちゃヌケてくる音」であることの証明なんですよ。

それまでのTS、OD-1(SD-1)は甘めのトーンになることは避けられない運命。

BD-2はどうでしょうか。

音が甘くない。

え、ダメじゃん、というプレイヤーも当然います。

が、これ…バンドアンサンブルでブースターとして使用してみると、信じられないぐらいにハマるんですね。

これはオーバードライブというものがブースターとして使用されることが当たり前になった後に開発されたから。

TSやOD-1は当時、ナチュラルな歪みが出るエフェクター、として開発され「ブースターとして使用する」という概念がなかったのです。

プレイヤー達によって、言わば裏技的に使用されていたのですね。

BD-2はTSやOD-1(SD-1)よりもブライトで明るい音が特徴で湿度の少ないパリッと乾いたサウンド。

これは開発者さんのセンスでしょう。

つまりブルースドライバーが選ばれる理由は、多様化するオーバードライブの用途にいち早く対応させた結果、非常に扱いやすい機種が完成し、その音のセンスが当時から現在までのバンドサウンドにマッチし続けているからです。

言わば、日本のカレーが世界中でウケたみたいな感じでしょうか。日本人の口に合うように改良された日本カレーが国民食となり、それをもっとウマく進化させたら人類が好きな味になった、みたいな感じですかね。知らんけどっ!

(※オーバードライブは日本のカレーじゃないか、という僕なりの例え話です)

また、ゲイン量も特筆すべき点で、12時を超すとだいぶ歪むんですよね。

これは後年のTS系モディファイモデルにも見られる傾向で、この青いやつが1995年にやれることをほぼやってしまった感すら漂います。

もしかして、初代TSモディファイモデル??と呼べるのかもしれない。…知らんけどっ!

↓日本が世界に誇る蒼い炎「Blues Driver」

↑アメリカのJHSというエフェクターブランドは、このBD-2を改造するところから始まったという。それが後のJHS×BOSS JB-2 Angry Driverに繋がる。

【クローンモデル…がない?!】

クローンモデル。

これは有名なエフェクターの回路を参考にして制作したエフェクターになるのですが、BD-2のクローンモデルってよく考えると無いですよね…。

本当に見かけないのです。

これは理由は不明ですが、ビルダーからしてみると作ったところで何千円とかでは販売できないからかもしれません。(これは憶測なので、信じるか信じないかはあなた次第……笑)

簡単に言うと、採算が合わないという説です。

何にしても理由はありそうですね!

【総評:カレー考えた人ぐらい開発者さんは偉い】

以下、箇条書きにて説明。

・買ってまず失敗しない。

・スタジオ練習とかで本機1台だけでも余裕。

・マーシャルなどゲイン回路の付いたアンプのブースターとして使うと真価が分かる→丁度欲しかったハイミドルが上昇する。

・音はギャリギャリとしているのでTONE設定は注意が必要。

・SD-1よりも硬質でタイトで締まったサウンド。

・音はツイードアンプやマーシャルを意識しているなどの憶測が飛んでいるが「アンプっぽいな、まあそんな感じだよ」という解釈が大切→理由:プリアンプではないので。

・ミドルの上昇についてはTS系とは明らかに違う周波数帯が上昇している。

・低音の消失はありつつも特段気になるほどではない

・ピッキングニュアンスへの追随性は本機からの提案。

・BOSSの音がする、という言葉→本機の音のイメージから?という説

・シラフで聴いてみるとめちゃくちゃ個性的な音をしている。

・本項の最初に定義した「素晴らしいオーバードライブとは」という問いにピッタシ当てはまる。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。