![皆さんこんにちは!]]和泉店ドラムアドバイザーの川瀬です。]]今回はこれからドラムを始めてみたいという方や電子ドラムのご購入をお考えの方に電子ドラムの選び方をお教えさせて頂きます。]]是非参考にして下さい! *電子ドラム 電子ドラムの選び方に大事なポイントというとドラマーさんによって様々なポイントが […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/izumi/wp-content/uploads/sites/165/2020/03/20200329-dtx700.jpg)

【ドラム】ドラムアドバイザーが教える電子ドラムの選び方!

ららぽーと和泉店店舗記事一覧

- カテゴリ商品情報

- タグドラム・パーカッション

皆さんこんにちは!

和泉店ドラムアドバイザーの川瀬です。

今回はこれからドラムを始めてみたいという方や電子ドラムのご購入をお考えの方に電子ドラムの選び方をお教えさせて頂きます。

是非参考にして下さい!

電子ドラム

電子ドラムの選び方に大事なポイントというとドラマーさんによって様々なポイントが上げられます。その全てを羅列してしまっても複雑になってしまいますので今回はポイントを4つに絞ってご紹介させて頂きます。

目次

1.ドラムパッドの質感・打感で選ぶ

まずは演奏する際の打感やパッドの材質で選んでみましょう!

今現在一般的に販売されている電子ドラムには大きく分けて3種類のパッドが採用されています。本物のドラムに打感が近いものやそうでないものなどがありますし、材質の違いにより叩いた際の打音や振動の大きさが違ったりと電子ドラムを選ぶにあたって非常に大事なポイントと言えます。

まずはその特徴と演奏性から選んでみましょう!

・ウレタン

YAMAHAの電子ドラムDTXシリーズに採用されている素材です。

3種類の中で最も打音が小さく沈み込む打感が特徴で程よい跳ね返りがあり本物のドラムにも近い叩き心地のドラムパッドです。

・メッシュヘッド

ROLANDのV-DrumシリーズやATVの電子ドラムに採用されている方式です。

メッシュになったドラムヘッドを張っているため、他の2種類とは異なり打面の張りの強さを好みに調整することが出来ます。

生ドラムに最も打感を近づけることができるドラムパッドです。

・ラバー

各メーカーのシンバルパッドや比較的安価なシリーズのドラムパッドとして採用されることの多い素材です。

跳ね返りが強く打音は大きめです。

他の2種類に比べると比較的安価で手に入れることが可能なドラムパッドです。

各種の特徴を表にまとめるとこのような形になります。

| 材質 | 打感 | 打音の大きさ | 振動 | 主要メーカー |

| ウレタン | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | YAMAHA |

| メッシュヘッド | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ROLAND ATV |

| ラバー | ☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | YAMAHA ROLAND ATV(シンバルパッドのみ) |

私川瀬のおすすめとして1種類を上げるのであれば

打音が小さく、ヘッドの張り具合を調整できる「メッシュヘッド」がおすすめです!

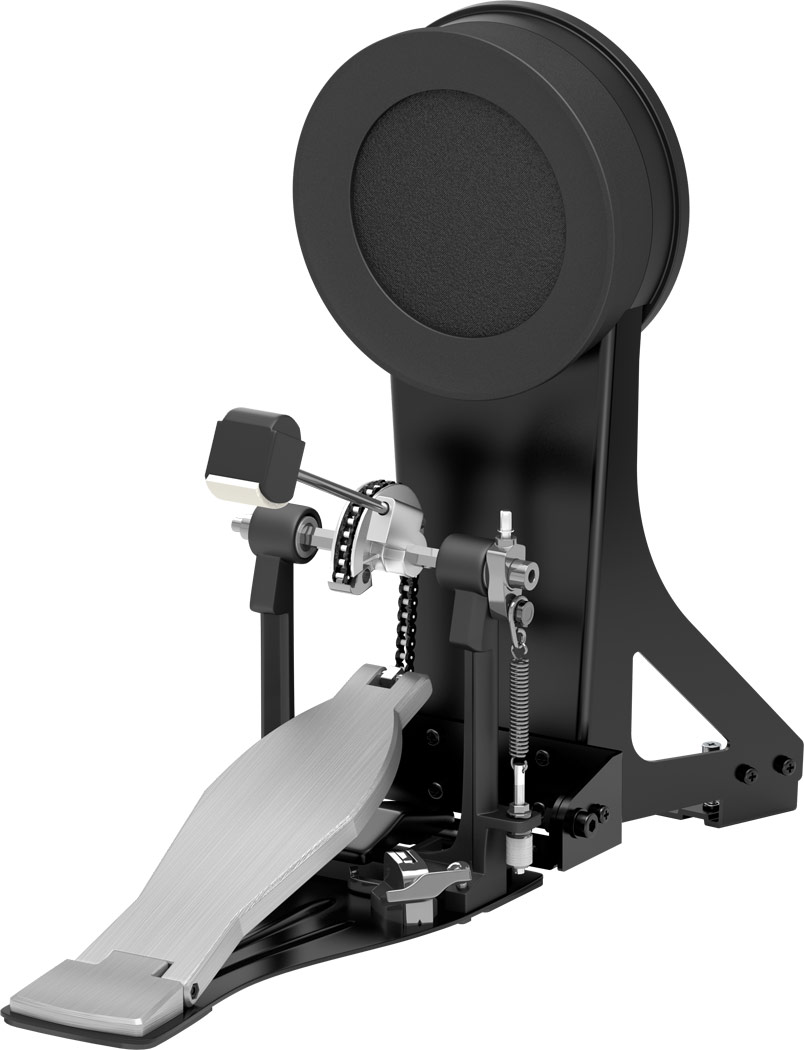

2.バスドラムで選ぶ

ドラムは足でも演奏する楽器です。その足で演奏する楽器も電子ドラムを選ぶにあたって非常に重要なポイントです。

電子ドラムのバスドラムには2種類のタイプがあります。

1つ目はセンサー式

2つ目はパッド式

です。

この2つの大きな違いとしては生ドラムにも使用するドラムペダル(キックペダル)を使用するかどうかという点にあります。

センサー式は安価なクラスの電子ドラムに多く、ペダル式のセンサーを踏み込むことにより音を鳴らします。

パッド式とは異なりドラムペダルを必要としないためトータルでも価格を抑えることができます。

パッド式はドラムペダルでバスドラムパッドを叩きセンサーを反応させて音を鳴らします。

生ドラムでもペダルを使用して演奏するため練習の時からペダルに慣れておくことは大切です。

バスドラムを鳴らす感覚を掴むためにはパッド式の方が優れていると言えます。パッド式にはメッシュヘッドとラバータイプの2種類があります。打感や打音等は上記のドラムパッドをご参照ください。

ご自宅の電子ドラム用にご購入されたドラムペダルは生ドラムにも使用できるため部活やスタジオなどでもご自宅と同じペダルで演奏できるのもポイントです。

(打音や振動は大きいため住宅状況によってはトラブルの原因となってしまう可能性がありますのでご家族とのご相談をお願い致します。)

| 方式 | 打感 | 打音の大きさ | 振動 |

| センサー | ☆ | ☆ | ☆☆ |

| パッド | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ |

生ドラムの練習を行うにおいてこの方式の違いは非常に大きく、センサー式ではバスドラムを鳴らす感覚を掴みづらいため別途ペダルの費用は掛かりますが「パッド式」をおすすめします。

3.ハイハットシンバルで選ぶ

ドラムは足でも演奏するとバスドラムの所で書かせていただきましたが、バスドラム以外にもハイハットシンバルという楽器を足で演奏します。(右利きの一般的な場合バスドラムが右足、ハイハットシンバルが左足 左利きは左右反転)

ハイハットシンバルは2枚のシンバルのを重ねて足元のペダルにて開け閉めの動作を行い演奏します。(開けるとシャーンやジャーン、閉めるとチッやツッっという音)

電子ドラムではハイハットにも2種類のタイプがあります。

1つはバスドラムと同じくセンサー式です。

足元のセンサーと手元のシンバルパッドが機械内で連動しており開け閉めを機械内で行います。そのためハイハットを開けても閉めても手元のハイハットは動きません。

もう1つのタイプ可動式タイプです。

可動式の場合であれば生ドラムに使用するハイハットスタンドを利用し実際にシンバルパッドが上下しハイハットの開け閉めを行います。そのためより生ドラムに近い操作性で細かな操作や演奏できるようになります。

バスドラムと同じく別途ハイハットスタンドの費用が掛かりますがハイハットの動きや操作等に慣れるためとドラマーの精神衛生上(動かしているのに動いてくれないというストレス)「可動式」をおすすめします。

4.音源モジュールで選ぶ

パッドが決まると次は音源モジュールを選びましょう。

音源モジュールとは

電子ドラムの音を決める脳となる機械

のことをさします

電子ドラムの価格はこの音源モジュールで上下するほど重要なポイントとなります。

音源モジュールの選び方はドラマーさんによってそれぞれです。

音色の良さはもちろんですが、小さな音や大きな音など生のドラムに近い表現力があるか、ドラムの音色を調整できるか、ドラムの数を増やしたいときに増やせる拡張性があるか、音色の数など、たくさんの選び方があります。

その中でも今回皆さんにお勧めしたい選び方が2つあります。その2つの大事なポイントは

・叩いていて楽しくなる音が鳴っているか、もっと叩きたいと思うか

・自分の想像するドラムの音色が鳴っているか(鳴らせるか)

です。

特に叩いて楽しいという気持ちが大事です!(長続きする秘訣でもあります。)

まとめ

いかがだったでしょうか?

選ぶポイントはたくさんありますが、どれを1番大切にするかはドラマー次第・あなた次第です!

今回ご紹介させていただきました4つのポイントをもう1度まとめますと

・気持ちのいい叩き心地のドラムパッドを選ぶ

・生ドラムの操作に近く生ドラムの練習をできるバスドラムを選ぶ

・生ドラムの操作に近く生ドラムの練習ができるハイハットシンバルを選ぶ

・気持ちのいい音が鳴る・気分の上がる音が鳴る音源モジュールを選ぶ

という4ポイントにまとめられます。

和泉店では常時エントリークラス~ハイエンドクラスまでの電子ドラムを複数台展示しておりますので好みの1台を見つけて頂けると思います!

百聞は一見に如かずということわざの通り、ぜひお店にてご体感ください!

ご来店お待ちしております。

和泉店の在庫情報はコチラからご確認ください

この記事を書いているのは・・・?

ドラムアドバイザー:川瀬 笙(かわせ しょう)

島村楽器和泉店ドラムアドバイザーの川瀬です。

普段はジャズ~ハードロック・メタルまでいろいろと聞きます!特にインストゥルメンタルとピアノトリオが好きです!

ドラムに関して何かわからないことや悩み等があればお気軽にご相談ください!

もちろんドラム以外も大歓迎です!

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。