![皆さんこんにちは。島村楽器アミュプラザ博多店の荒木です!前回のVol.1からの続きとなります!引き続きよろしくお願いいたします。 CONTENTSサイド作りGibson Pick UP!①ドームド・トップ&バックGibson Pick UP!② ニカワ接着によるダヴテイル・ジョイント3.Spray/ […]](https://www.shimamura.co.jp/shop/hakata/wp-content/uploads/sites/143/2024/08/20240824-522727293073490417.jpg)

「アコギと出会う。」アメリカ特別編 Vol.2【Gibson Acoustic University 2024】

皆さんこんにちは。島村楽器アミュプラザ博多店の荒木です!

前回のVol.1からの続きとなります!引き続きよろしくお願いいたします。

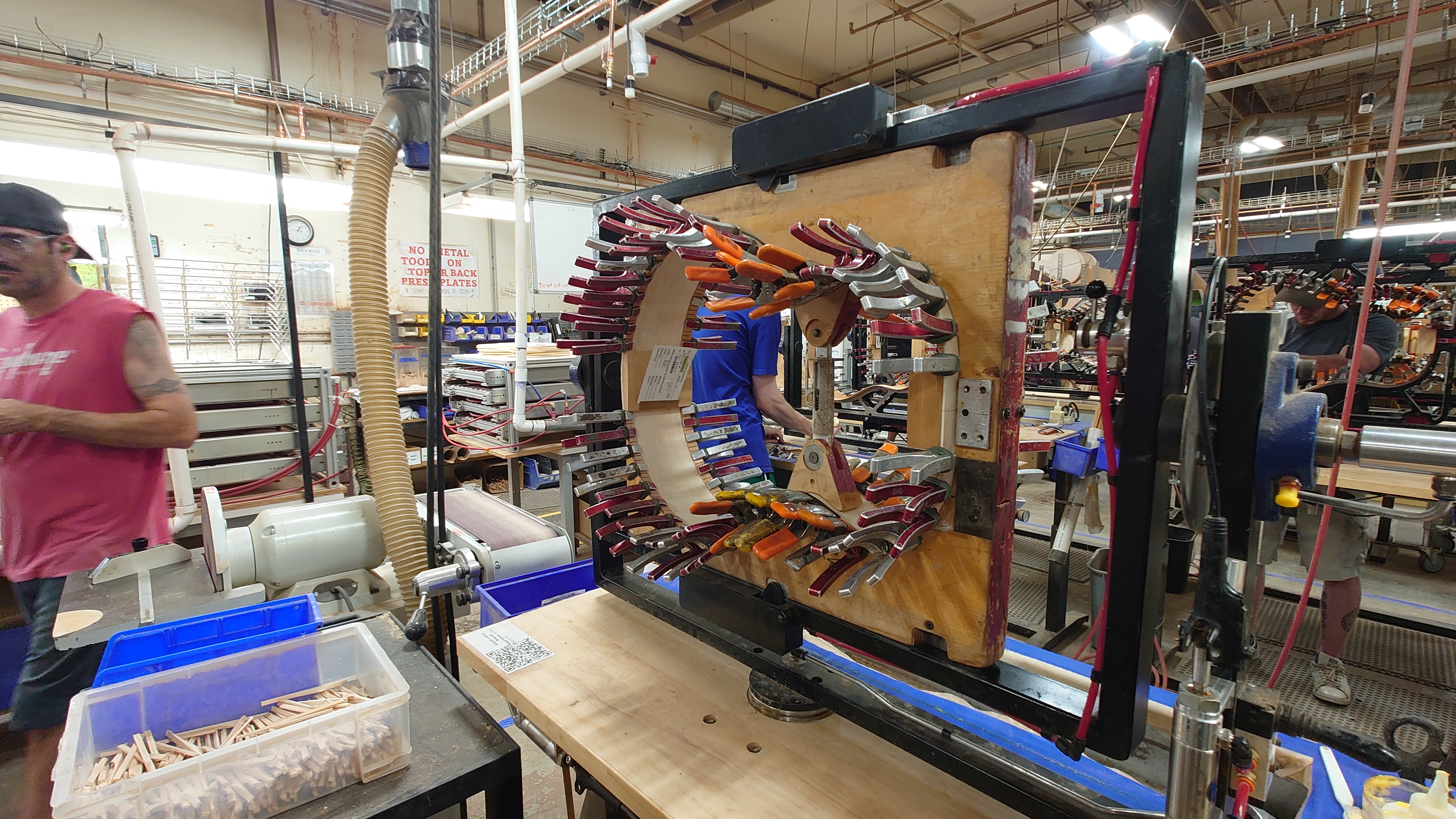

サイド作り

サイド材を曲げ終わったらヘッドブロックとテールブロックを付けます。

その後トップとバックの両側にカーフィングと呼ばれるギザギザしたパーツを取り付け糊付けしていくことでギターとしての強度を得ていきます。

ここからトップとバックを貼り付け箱となります!

ここで1つ目の大きなポイントがやってきます!それは、、

Gibson Pick UP!①ドームド・トップ&バック

Gibsonならではのあの豊かなサウンドの肝となる一つ目のポイントはわずかに膨らんだトップとバックにあります!

一般的なアコースティックギターはよく、「フラット・トップ」と言われますがギブソンはそこをあえてはじめから僅かにRをつけた仕様を採用しています。

これにより歯切れが良くレスポンスの良い音色を獲得しています。スピーカーのコーンのイメージされているようです!

28フラットラジアスというR数値を製作するためにブレーシングの形とサイドの端面の形成を拘られています。

それぞれを貼り合わせて箱の形になった時にRが生まれるようになっており、非常に計算された造りとなっています。

Rのついたトップ材には常にテンションがかかっている状態になり、弾いた時に細かくバイブレーションを起こしそれがあのギブソンサウンドにも繋がっている、、というわけですね!

さて続いてはネック製作から組み込みです!

Gibsonアコースティックのヘッドは3ピース構造になっています。

ネックからひと繋がりに延びるセンターピースの両側にイヤーという耳を付けて製作されています。

1ピースでヘッドシェイプの形に切り出さずに、両端にイヤーブロックを付けることで木材の無駄を無くしサステナブルな配慮もなされています。

CNCルーターで削られた後、仕上げを熟練の手作業で仕上げていく工程を採用されています!

ダブテイルジョイントの凸部分やペグ穴、フレット溝やインレイポケットなどより数値的な正確性を求める箇所はCNCに任せることで効率化も図られています。

フレットは専用の道具を使って2人の職人が手打ちしています。

フレットは機械で打ち込むメーカーも様々ありますが、Gibsonでは手作業にこだわっています。

指板材にもそれぞれに硬さの違いがあるため、材を見て打ち込む回数や強さを変えており、ここにもGibsonのポリシーを垣間見ることが出来ます。

さて、ネックも仕上がったところでついに組み込みです。

ここが2つ目の大きなポイントとなります!

Gibson Pick UP!② ニカワ接着によるダヴテイル・ジョイント

Gibsonアコースティックギターの製作過程の中で特に重要なポイントと言われるのがこのジョイント。

熟練の職人たちによってこの工程が行われています。

他社ブランドのネックジョイントでよく採用されるのはタイトボンドやスーパーグルーなどの化学系接着剤となりますが、Gibsonでは天然由来のニカワ(ハイドグルー)を採用しています。

ニカワでの接着を行うことで木材の中にニカワが沁み込んでいき、通常のボンドでは固着後残ってしまう『接着層』を残さないため、ボディの振動をダイレクトにネックへと伝えることが出来ます。

Gibsonの「鳴り」の大きなポイントはこのジョイント方式にあったんですね。。!

ちなみにこの手間のかかる作業はGibson アコースティックすべての商品に採用されているとのことでエントリーモデルであっても妥協を許さないGibsonポリシーに感動です。

3.Spray/塗装エリア

組み上げも重要ですが負けず劣らず大事なのが塗装ですね。

こちらのエリアは改装により非常にクリーンになり、また効率化も図られ無駄のない仕組みが採用されています。

その一つがこちら。縦横無尽と言わんばかりに張り巡らされたコンベアに塗装が進められたギターたちが吊るされています。

このギターたちは各塗装ブースをめぐり最後は仕上げを行うファイナルアッセンブリーエリアへと届けられていきます。

組みあがったボディがはじめに届くのはフィラーブース。

フィラーとは目止めという意味で塗装の一番下層にあたる木材の保護から完成後の色味の土台ともなるものです。

さてここで3つ目、最後の大きなポイントとなります。。この続きはVol.3にて!!

※記事中に販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その情報は記事更新時点のものとなります。店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。

関連記事

-

Rolandから9月に発表された次世代のフルート型電子管楽器、Brisaの発売日が決定いたしました!

アミュプラザ博多店

アミュプラザ博多店 -

【春のピアノフェア開催中】福岡(博多)で電子ピアノを購入するなら当店へ!2026年1月17日(土) ~ 2026年2月23日(月・祝)まで

アミュプラザ博多店

アミュプラザ博多店 -

【デジフェス2026】モジュラーシンセセミナー開催!

アミュプラザ博多店

アミュプラザ博多店 -

Gibson Custom Shopよりキース・リチャーズES-355 Collectotr’s Editionがリリース!【1本のみ抽選販売実施】

アミュプラザ博多店

アミュプラザ博多店 -

【1月21日よりNord値上げします!】

アミュプラザ博多店

アミュプラザ博多店 -

【デジタル特価品まとめました】プラグインソフト

アミュプラザ博多店

アミュプラザ博多店