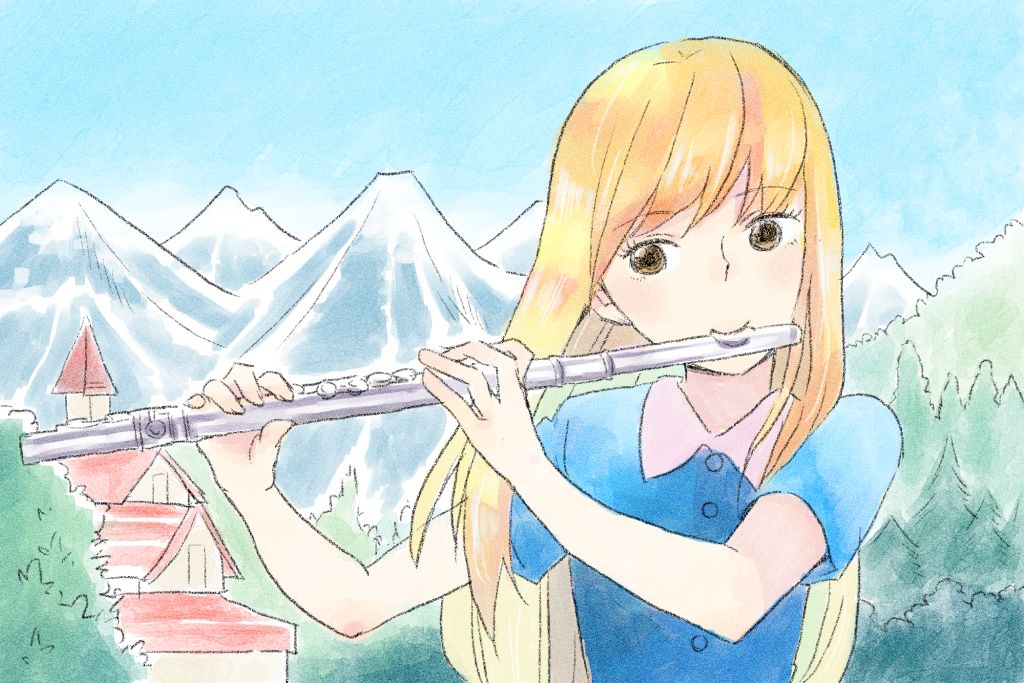

皆さんはフルートという楽器にどんなイメージを持っていますか?細長く、銀色に輝く横笛で、時に明るく快活に、時に物憂げに緩やかな旋律を奏でる…。これが、おそらく私たちが思い浮かべるフルートではないでしょうか。

クラシックではオーケストラの主要な楽器であるのはもちろんのこと、小編成の室内楽から大規模な吹奏楽、さらにはジャズやポップスといった他ジャンルでも活躍する楽器です。

そんなフルートには、クラシックの巨匠たちはさぞ多くの名曲を書いたに違いない!…そう思って、フルートのレパートリーを調べてみると、あれ!?と思われるかもしれません。なぜなら、バロック期のバッハとヘンデルこそたくさんの「フルート」のための作品を書いているものの、肝心の古典派やロマン派の作曲家たちはそうではないからです。ベートーヴェン、メンデルスゾーン、シューマン、ブラームスなどなど…彼らはオーケストラでこそフルートの魅力を存分に活用しています。しかし、ピアノやヴァイオリンのように、その楽器を主役とするような器楽作品はまったくと言っていいほど残していません。なぜでしょうか?それを探るためには、フルートという楽器の歴史について考えてみる必要があります。

バロック時代のフルート

古典・ロマン派よりも前のバロック期、バッハやヘンデルの時代は、フルートの黄金期といっても過言ではありませんでした。ただし、この時代の「フルート(笛)」とは、主に縦笛のリコーダーのことを指し、現代のフルートの先祖にあたる楽器は、「フルート・トラヴェルソ(横笛)」と呼ばれていました。リコーダーもトラヴェルソも、木製の管に息を吹き込み、穴を押さえることで音の高さを変えるという、簡素な作りをしていました。今日バッハやヘンデルが書いたとされる「フルート」作品とは、この「トラヴェルソ」のために書かれたものです。

リコーダーは、おそらく多くの方が小学校や中学校で一度は触れたことのある楽器ではないでしょうか?小学校では小さなソプラノ・リコーダー、中学校ではそれよりも少し大きいアルト・リコーダーが使われることが多いようですね。このふたつのリコーダーがそうであるように、管楽器は大きさによって、鳴る音の高さが変わってきます。小さいほど高い音が、大きいほど低い音が出る、という具合です。したがって昔の管楽器奏者たちは、楽曲に合わせて適切な音を出せる大きさの楽器に持ち替えていました。

しかし古典派やロマン派の時代になると、音楽は次第に複雑さを増していきます。ひとつの楽器では、ごく限られた音しか出せない…そんな大きな制約を抱えた管楽器の主な役割は、オーケストラの音色を豊かにするという補助的なものへと変化していったのです。ただしフルートには他の楽器にはないメリットもありました。それは「とても軽くて小さい」ということです。この時代ではプロの音楽家よりも、むしろアマチュアたちに愛されるようになりました。現在名曲として親しまれているモーツァルトのフルートのための四重奏曲や協奏曲は、そんなアマチュアからの依頼によって生まれた、いわば幸運の産物でした。またハイドンのように、作曲家自身が手がけた作品以外にも、フルートの愛好家向けにアレンジされた作品が楽譜として大量に出回り、大変な人気を博すというパターンもあります。素朴で牧歌的な音色を持つこの楽器は、時代が変わっても広く音楽家たちに愛されていたのです。

フルートが木製から金属製に変わり、パリ音楽院に公式の楽器として認可される

そんなフルートに革命が起こります。1832年にドイツで現代のフルートの基盤となる新しいフルートが発明されたのです。素材も木から金属へと変わったものの、その音色にはかつての素朴で牧歌的な性格が十分に残されていました。あまりに大きな変貌を遂げたこの新しい楽器の受容には長い時間を要しますが、1860年にこれをフランスのパリ音楽院が公式の楽器として認可したことが大きな転機となりました。これはドイツの潮流に先んじるものだったからです。

さて、その2年後の1862年に生まれたのが、ドビュッシーです。10歳でパリ音楽院に入学し、当初はピアニストを志していた彼ですが、いつしか作曲家への道を歩むようになり、1884年には作曲家の登竜門とされるローマ大賞を受賞するに至ります。ドビュッシーは1894年に「印象主義」の先駆けとされる《「牧神の午後」への前奏曲》を発表します。その冒頭の、フルートが一人で奏でる物憂げな旋律は、ドビュッシーの発明と言っても良い、まったく新しい表現でした。

※上記Spotify楽曲は演奏の一部が流れます。ログインされるとフル再生が可能です。

ドビュッシーがフルートによる新しい表現を確立

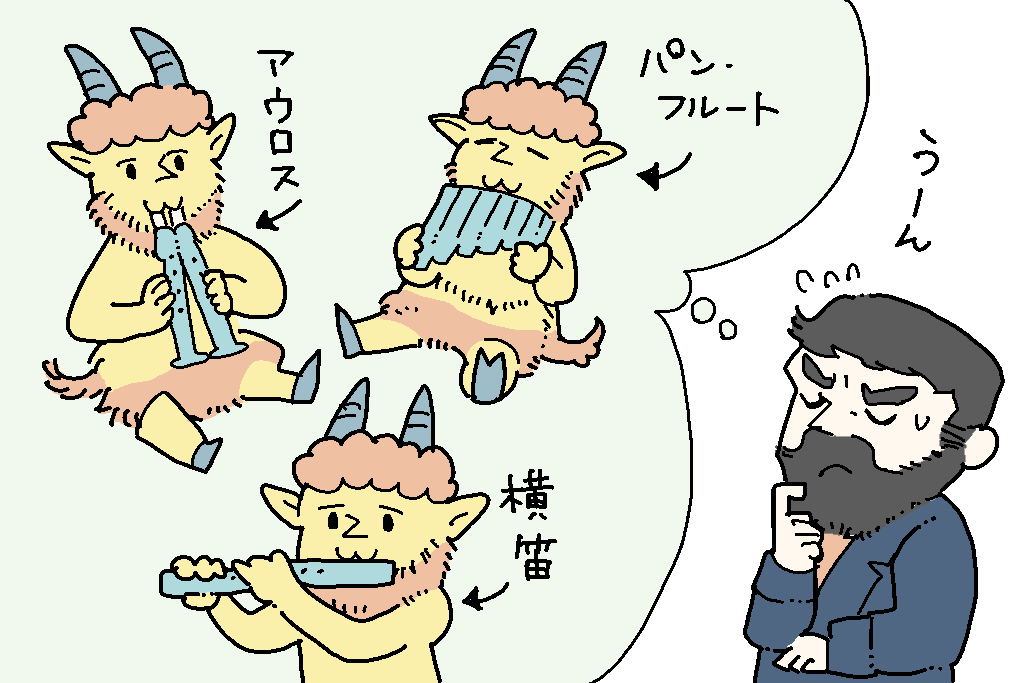

「牧神の午後」とはドビュッシーの友人である象徴派の詩人マラルメの詩です。この詩はギリシア神話の「半人半獣の牧神(パン)がシランクスという木の妖精を追いかけるも、シランクスが水辺で葦に姿を変えてしまい、悲嘆にくれたパンはその葦で笛を作る」という物語に基づいています。興味深いのは、このマラルメの詩で描写されるパンの笛には、アウロスやパン・フルートといった複数のギリシアの楽器の、両立しえない特徴が混在していることです。この謎めく笛の未知の音色をいかにして表現するのか…そんな難題に対するドビュッシーの答えが、フルートでした。

その後ドビュッシーは、無伴奏フルートのための《シランクス》(1913)を作曲することで、この楽器をより強く「牧神」のイメージと結びつけ、さらにはフルート、ヴィオラとハープのためのソナタ(1915)を生み出します。19世紀では下火となっていた無伴奏のフルート演奏や、ヴィオラやハープと組み合わせるといった珍しい編成は、以後、多くの作曲家たちによって開拓されて行くようになります。

※上記Spotify楽曲は演奏の一部が流れます。ログインされるとフル再生が可能です。

おわりに

メロディやハーモニーの新しさに注目されがちなドビュッシーの音楽ですが、彼は楽器の進化に応じるような新しい表現も生み出しました。19世紀末から20世紀にかけて、フランスを中心にフルートのための名曲が次々と生み出されていった背景には、このような楽器の発達と作曲家たちの創意工夫の結びつきがあったのです。こうして見事な復興(ルネサンス)を遂げたフルート。長い歴史をもち、神話のイメージとも強く結びつけられるようになった、小さいながらも魅力的なこの楽器は、そのひと吹きでもって現代の私たちを遠く離れた牧歌的な風景へと誘います。

著者・イラストレーター紹介

【著者】川上 啓太郎

川上 啓太郎

昭和音楽大学および国立音楽大学大学院修士課程を経て渡仏。パリ地方音楽院の音楽書法科と楽曲分析科で研鑽を積む。帰国後は国立音楽大学大学院博士課程を修了し、ケクランの研究で博士号(音楽学)を取得。『ケクラン やさしいピアノ作品集』(2021年、音楽之友社)校訂協力、ダンディのピアノ練習曲集『すべての子どものために』(2022年、カワイ出版)校訂・解説。現在、上野学園大学短期大学部非常勤講師、同中学校・高等学校特別非常勤講師。

■Twitter @kawakamikeitarou

【イラストレーター】やまみちゆか/Yuka Yamamichi

やまみちゆか/Yuka Yamamichi

長崎県出身。長崎大学教育学部音楽科卒業、同大学院修了。第2回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japanで2位を受賞。第1回伊勢志摩国際ピアノコンクールで特別賞を受賞。長崎県内を中心に演奏活動や指導の他、テレビ、ラジオ放送に楽曲を提供するなど作編曲活動を行う。2018年に『マンガでわかるはじめての伴奏法』を自費出版。2021年に『ぼく、ベートーヴェン』(カワイ出版)を出版。現在はtwitterでクラシック音楽の作曲家の紹介漫画を連載中。

■Twitter @yamamichipiano